著作权与表演者权领域的精神损害赔偿适用规则

在著作权侵权案件中,当著作人身权或表演者人身权受到侵害时,权利人不仅可能遭受财产损失,还往往承受精神上的痛苦。我国法律在特定条件下允许权利人就精神损害请求抚慰金,这一制度设计体现了知识产权保护中人本主义关怀与法律理性的有机结合。本文将深入探讨著作权领域精神损害赔偿的适用条件、归责原则、证明标准及司法实践中的裁判规则。

一、精神损害赔偿的制度定位与法律依据

精神损害赔偿在知识产权保护体系中具有独立价值,其功能不仅限于填补损害,更在于抚慰受害人心理创伤、维护创作者人格尊严。

1. 法律基础与演进

我国著作权领域的精神损害赔偿制度经历了从无到有、从模糊到清晰的发展过程。2010年《侵权责任法》首次在法律层面明确精神损害赔偿的地位,其第二十二条规定:“侵害他人人身权益,造成他人严重精神损害的,被侵权人可以请求精神损害赔偿。” 在著作权领域,《著作权法》第五十三条规定了侵犯著作权行为的法律责任,为精神损害赔偿提供了原则性依据。2021年实施的《最高人民法院关于审理国家赔偿案件确定精神损害赔偿责任适用法律若干问题的解释》进一步细化了精神损害赔偿的适用规则,明确了“造成严重后果”的认定标准。

2. 功能定位与价值取向

精神损害赔偿在著作权领域具有三重功能:抚慰功能、补偿功能和惩戒功能。其核心在于通过物质补偿缓解权利人的精神痛苦,恢复其人格利益的完整状态。 在“陈某与出版社著作权纠纷案”中,法院指出:“著作权中的精神权益与创作者的人格密切相关,当侵权行为严重侵害这种人格利益时,仅仅适用停止侵害、消除影响等责任方式不足以弥补权利人的损失,精神损害赔偿具有不可替代的作用。”这一判决体现了司法实践对精神损害赔偿价值的认可。

二、精神损害赔偿的适用条件

著作权领域精神损害赔偿的适用有严格条件,必须同时满足多个要件方可获得支持。

1. 侵害的权利客体特定

精神损害赔偿仅适用于著作人身权或表演者人身权受侵害的情形。具体包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权等著作人身权,以及表演者表明表演者身份和保护表演形象不受歪曲的权利。 在“李女士诉某电视台表演者权纠纷案”中,法院明确表示,只有表演者人身权受到侵害时,才可能考虑精神损害赔偿。该案中,电视台未表明李女士的表演者身份,导致观众误将演员当成本人,构成对表明表演者身份权的侵害。 表:著作权与表演者权中可主张精神损害赔偿的权利类型

| 权利类型 | 具体权利内容 | 侵害表现形式 | 典型案例 |

|---|---|---|---|

| 著作人身权 | 署名权、发表权、修改权、保护作品完整权 | 未署名、篡改内容、歪曲作品主题等 | 陈某教材修改案 |

| 表演者权 | 表明表演者身份权、保护表演形象不受歪曲权 | 未表明表演者身份、歪曲表演形象等 | 李女士真人秀案件 |

2. 造成严重精神损害

损害严重性是精神损害赔偿的核心要件。普通的精神不适或不快不足以支持赔偿请求,必须是造成严重精神损害的情形。 司法实践中,“严重精神损害”的认定通常考量以下因素:

- •侵权行为的方式和场合:公开性、传播范围的广度

- •侵权主观恶意程度:故意或重大过失通常被视为严重情节

- •损害后果的持续性:损害是否对权利人造成长期影响

- •社会评价的降低程度:是否导致权利人的社会评价显著降低

在“陈某诉出版社案”中,出版社超出合同约定范围大量修改教材体例并多次加印,法院认为该行为“极其恶劣,严重超出了出版合同约定的范围”,构成了严重精神损害的情形。

3. 非财产责任方式不足抚慰

精神损害赔偿的适用具有补充性,即只有在适用停止侵害、消除影响、赔礼道歉等非财产责任方式仍不足以抚慰权利人时,方可适用。 在“李女士诉某电视台案”中,法院认为“通过判令被告停止侵害并向李女士赔礼道歉,可以澄清相关情况并达到消除不良影响的效果,足以抚慰涉案行为对李女士造成的损害”,因此未支持其精神损害抚慰金的请求。这一判决体现了法院对“补充性”要件的严格把握。

三、法人主体请求权的限制

法人或者非法人组织主张精神损害赔偿的,人民法院一般不予支持,这一限制体现了精神损害赔偿的人身专属性。

1. 法人排除适用的法理基础

法人排除适用的主要理由在于:

- •精神损害的本质:精神损害是对自然人生理、心理痛苦的抚慰,法人作为组织体不具有感情和心理活动

- •制度功能定位:精神损害赔偿旨在抚慰自然人的精神痛苦,法人的商业声誉损害可通过商誉损害赔偿等途径救济

- •法律体系协调:与民事法律中精神损害赔偿仅适用于自然人的原则保持一致

最高人民法院在《关于审理国家赔偿案件确定精神损害赔偿责任适用法律若干问题的解释》中明确规定:“法人或者非法人组织请求精神损害赔偿的,人民法院不予受理。”这一规定在著作权领域同样适用。

2. 法人权益保护的替代路径

虽然法人一般不能主张精神损害赔偿,但其权益仍可通过其他方式获得保护:

- •商誉损害赔偿:针对侵权行为造成的商业信誉损失寻求赔偿

- •不正当竞争诉讼:依据《反不正当竞争法》保护自身商业利益

- •行政处罚举报:请求行政机关对侵权行为进行查处

在司法实践中,法人仍可请求停止侵害、消除影响、赔礼道歉等责任承担方式,维护自身合法权益。

四、赔偿数额的确定原则与考量因素

精神损害抚慰金数额的确定需遵循合理限制与个案平衡原则,综合考虑多种因素。

1. 基本原则

抚慰为主、补偿为辅原则是确定精神损害赔偿数额的基本指导思想。精神损害赔偿的主要目的是抚慰受害人而非提供等价补偿。 法官自由裁量原则赋予法官在法律规定范围内,根据案件具体情况确定赔偿数额的权力。由于精神损害难以量化,必须赋予法官一定的自由裁量空间。 适当限制原则要求赔偿数额应在合理范围内,避免过高或过低的赔偿导致制度异化。最高人民法院司法解释规定,精神损害抚慰金一般不少于一千元,体现了适当限制的立法意图。

2. 具体考量因素

法院在确定精神损害赔偿数额时,通常会综合考量以下因素:

- •侵权情节严重程度:包括侵权手段、场合、行为方式等

- •主观过错程度:故意侵权通常比过失侵权的责任更重

- •损害后果:精神痛苦的程度、持续时间和影响范围

- •作品影响力与独创性:知名度高的作品通常可获得更高赔偿

- •侵权人获利情况:侵权人获利多少可作为参考因素

- •当地经济水平:赔偿数额应当与经济发展水平相适应

在“陈某诉出版社案”中,法院考虑了“教材本身的质量和知名度,以及出版社为了符合系列教材的统一标准修改了陈老师作品的体例,侵犯了陈老师对作品享有的著作人身权即修改权,加之出版社大量多次加印的侵权行为的严重性”,最终判决支持了1万元精神损害抚慰金。

五、司法实践中的证明标准与责任承担

精神损害赔偿的证明标准与责任承担方式在司法实践中已形成相对统一的裁判规则。

1. 证明责任分配

根据“谁主张,谁举证”的原则,权利人主张精神损害赔偿的,应当对存在严重精神损害承担举证责任。证据形式可以包括:

- •医疗记录:因侵权行为导致精神疾病就诊的记录

- •证人证言:亲友、同事关于权利人精神状态的证言

- •社会评价降低证据:媒体报道、网络评论等

- •其他相关证据:侵权行为的传播范围、影响程度证明

在“李女士诉某电视台案”中,法院认为李女士“未能提交充分证据证明其因此遭受到了严重的精神损害”,因此未支持其精神损害赔偿请求。这表明权利人的举证责任至关重要。

2. 责任承担方式的衔接适用

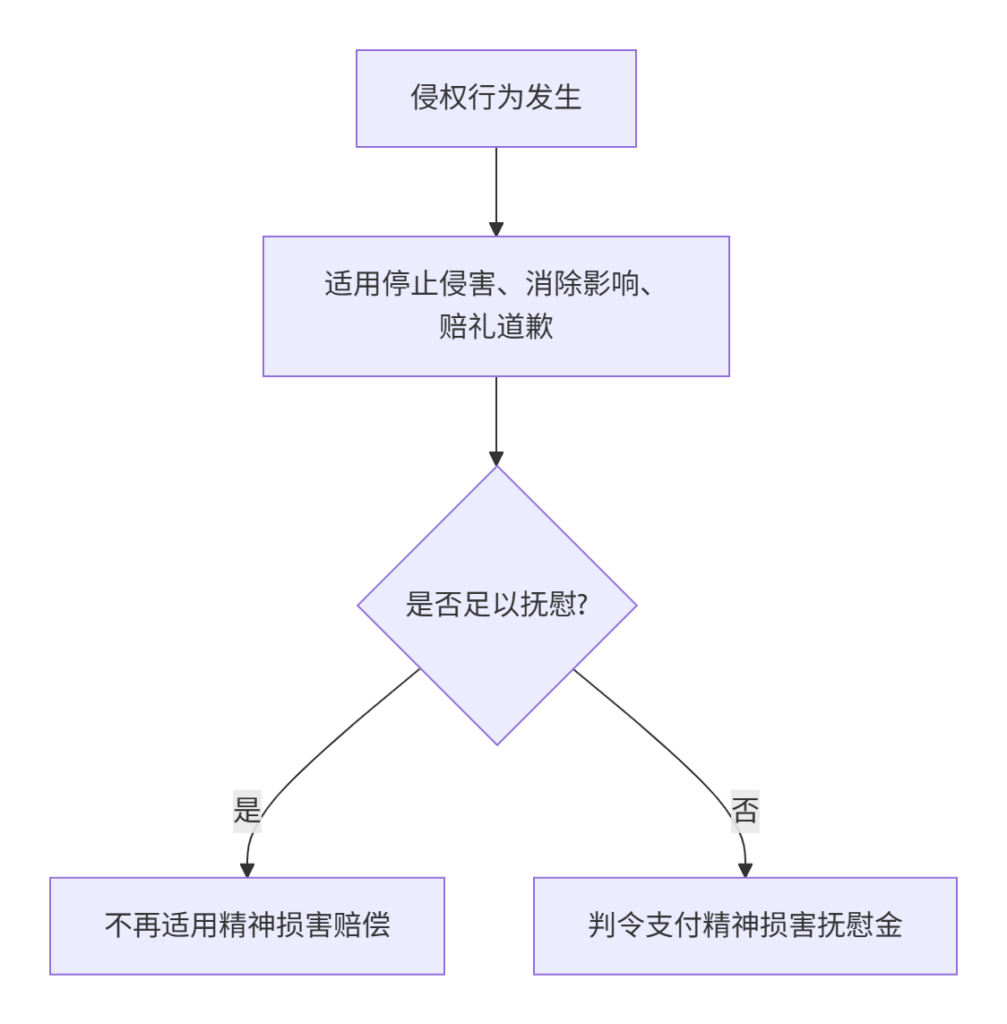

精神损害赔偿与其他责任承担方式存在衔接适用关系。法院通常遵循以下逻辑:

- •首先考虑非财产责任:停止侵害、消除影响、赔礼道歉应优先适用

- •评估抚慰是否充分:判断非财产责任是否足以弥补精神损害

- •必要时附加经济补偿:当非财产责任不足时,判令支付精神损害抚慰金

三种责任承担方式的关系可表示为:

六、特殊情形下的适用规则

司法实践中存在一些特殊情形,需要适用特别规则以确保裁判结果的公正性。

1. 共同侵权中的责任分配

当多个主体共同实施侵权行为时,精神损害赔偿责任应当在侵权人之间进行合理分配。法院通常考虑各侵权人的过错程度和原因力大小确定责任份额。 在集体创作作品被侵权的情况下,各权利人可分别就自身享有的精神权益受侵害主张赔偿,但需明确各自的权利份额和受损害情况。

2. 违约责任与侵权责任竞合

当侵权行为同时构成违约行为时,权利人可选择基于违约或侵权提出请求。在“陈某诉出版社案”中,出版社的行为既违反了合同约定,又构成对著作权人身权的侵害,法院支持了基于侵权的精神损害赔偿请求。 这种情况下,权利人需明确请求权基础,法院会根据选择的法律关系适用相应的裁判规则。

3. 刑事附带民事诉讼中的适用

在严重的著作权侵权案件中,可能同时涉及刑事责任和民事赔偿。权利人可在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼,请求精神损害赔偿。 这种情况下,法院需同时考量侵权行为的社会危害性和对个人的精神损害程度,在惩处犯罪的同时充分保护受害人权益。

结语:精神损害赔偿制度的完善方向

著作权与表演者权领域的精神损害赔偿制度已形成相对成熟的规则体系,但仍需随着社会实践的发展而不断完善。 未来,这一制度的发展可关注以下方向:

- •细化“严重精神损害”认定标准:通过司法解释或指导案例形式明确认定标准,提高法律可预见性

- •探索法人组织精神权益保护新路径:在坚持人身专属性前提下,探索保护法人精神权益的替代机制

- •优化赔偿数额确定方法:建立更加科学、透明的赔偿数额计算指引,减少裁判不确定性

- •加强程序保障:完善精神损害证明规则,平衡权利人与使用人利益

精神损害赔偿制度作为著作权保护体系的重要组成部分,其有效实施有助于构建尊重创作、保护原创的良好法治环境。对于权利人而言,准确理解适用条件、充分履行举证责任是成功获得救济的关键;对于司法实践而言,在保障权益与防止滥用之间寻求平衡,是实现知识产权强保护目标的必由之路。