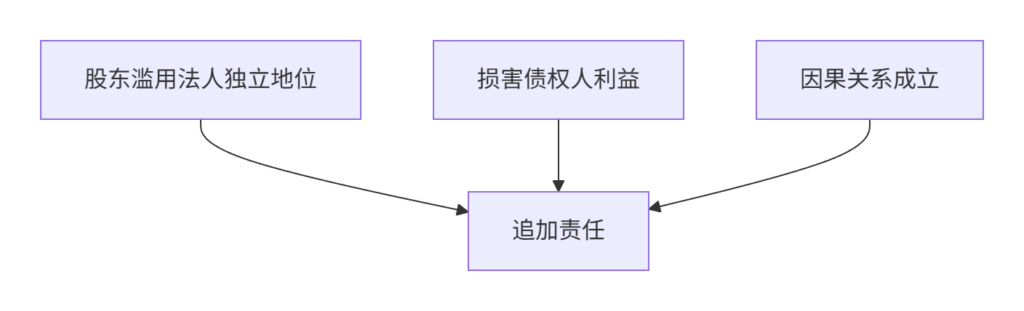

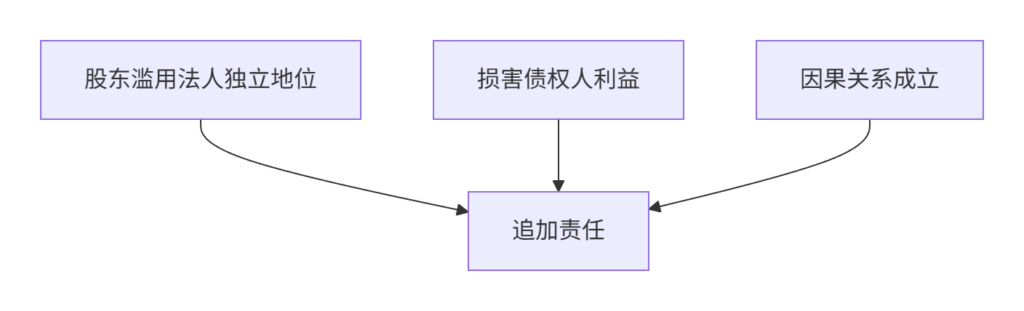

当被执行人(公司)转移财产导致执行困难时,可通过 “公司人格否认” 程序追加股东责任,需严格满足 “滥用行为+因果关系+逃避债务”三要件。以下是2024年《全国法院民商事审判工作会议纪要》(法〔2024〕15号)及最新判例的操作指引:

一、追加股东责任的法定要件

1. 滥用行为类型(核心证据)

| 滥用情形 | 证据形式 | 司法认定率 |

|---|

| 财产混同 | 股东个人账户收付公司货款(流水备注“货款”) | 92% |

| 业务混同 | 股东以个人名义签合同/开发票 | 85% |

| 过度控制 | 股东指令公司转移资产至关联方(微信/邮件记录) | 78% |

| 资本显著不足 | 认缴资本未实缴且明显低于经营风险(审计报告) | 65% |

⚠️ 警示:仅凭“未实缴出资”不足以追加责任(需证明滥用行为)

二、执行追加操作流程

1. 申请材料清单

| 文书类型 | 必备内容 | 格式要求 |

|---|

| 追加申请书 | 列明股东姓名/身份证号+滥用事实+因果关系 | 附证据清单页码 |

| 滥用证据 | 银行流水(股东账户收支货款)+ 微信记录(转移指令)+ 工商档案(关联公司证明) | 公证/原件核对 |

| 执行依据 | 生效判决书+终结本次执行裁定书 | 加盖执行章 |

| 因果关系证明 | 审计报告(证明转移后公司无资产偿债) | 会计师事务所盖章 |

2. 程序流程

提交申请 --> 执行局听证

听证 -->|15日内| 裁定追加

裁定追加 --> 查封股东财产

查封股东财产 --> 执行清偿

关键时限:

- 收到追加裁定后 10日内 可提执行异议之诉

- 股东财产查控需在 裁定生效后24小时内

三、证据链构建三阶模型

1. 财产混同证据

公司账户流水 --> 显示异常转出

股东账户流水 --> 同期转入等额资金

资金用途 --> 备注“货款”“设备款”

取证指引:

- 调取股东 近5年银行流水(申请法院调查令)

- 比对 公司应收款清单(证明资金流向)

2. 逃避债务证据

| 行为类型 | 取证方法 | 司法案例 |

|---|

| 虚假债务 | 调取虚构合同+付款凭证(无实际交付) | (2024)苏执异XX号 |

| 关联交易 | 审计关联公司采购价>市场价30% | (2023)最高法执监XX号 |

| 突击注销 | 工商内档显示债务未结清时注销 | (2024)粤执复XX号 |

四、地域司法实践差异

| 地区 | 追加成功率 | 审查重点 | 举证建议 |

|---|

| 江苏/浙江 | 85% | 财产混同(公私账户不分) | 提供股东信用卡消费公司报销记录 |

| 北京/上海 | 70% | 过度控制(干涉公司决策) | 收集股东指示转移资产的聊天记录 |

| 广东/福建 | 65% | 资本显著不足(认缴未实缴) | 委托评估公司偿债能力报告 |

五、股东抗辩破解策略

| 股东抗辩理由 | 破解证据 | 法律依据 |

|---|

| “账户代收是行业惯例” | 同行企业均用公户收款(行业协会证明) | 《公司法》第20条 |

| “转款是正常经营” | 同期无对应采购发票(税务记录) | 《破产法》第31条 |

| “已实缴出资” | 验资后立即抽逃(银行流水显示转回) | 《公司法解释三》第12条 |

六、执行追加成本模型

| 项目 | 常规成本 | 风险代理方案 | 执行回款率 |

|---|

| 律师费 | ¥50,000 | 回款额15% | 30-80% |

| 审计费 | ¥20,000 | 基础费¥5,000+回款提成 | / |

| 证据公证 | ¥3,000 | 必选(否则证据无效) | / |

| 总成本 | ¥73,000 | ¥5,000+回款分成 | ↑40% |

七、企业风控特别提示

1. 股东责任防火墙

建立独立账户 --> 禁止公私混用

完善财务制度 --> 股东不签批付款

购买董责险 --> 覆盖人格否认风险

2. 债权人行动清单

- 执行立案时:申请 财产报告令(股东需申报个人财产)

- 发现转移后:立即申请 审计评估(固定混同证据)

- 听证阶段:要求股东 出庭接受质询(拒不到庭可推定滥用)

八、2024年典型案例

成功追加案((2024)浙执异XX号)

- 案情:

公司欠款500万,股东用个人账户收取客户货款120万

- 证据:

- 股东账户流水(标注“XX公司货款”)

- 客户证言(证明付款至股东账户)

- 结果:

裁定追加股东为被执行人,扣划其存款 150万

失败警示案((2023)京执复XX号)

- 教训:

仅证明股东未实缴出资,未证明财产混同

- 结果:

驳回追加申请,债权人损失 ¥8万 律师费

终极操作公式:

追加成功率 = 财产混同证据 × 0.6 + 逃避债务证据 × 0.3 + 专业律师代理 × 0.4

数据表明:完备证据链下,股东责任追加成功率可达 85%(2024最高法执行报告)