显著部位对外观设计近似判断的影响

以下从司法实践与设计原理出发,对显著部位(视觉要部)在外观设计近似判断中的法律规则与应用逻辑进行体系化解析,结合典型案例提出操作指引:

一、显著部位的认定规则与动态权重

(一)法律定义与认定三要素

显著部位指产品在正常使用状态下易被消费者直接观察到的区域,其认定需综合三项要素:

| 要素 | 内涵 | 案例体现 |

|---|---|---|

| 产品类型特性 | 不同产品视觉焦点不同(如汽车前脸、手表表盘、杯子外壁) | 跑步机案:操作面板>脚踏区域 |

| 使用习惯 | 消费者常见操作姿态(如手握水杯时拇指接触区为视野盲区) | 保温杯案:瓶身图案>瓶底防滑纹 |

| 功能场景 | 产品核心功能相关的观察重点(如台灯发光部位、背包正面) | 行李箱案:箱体主面>滚轮部位 |

特殊情形:

- 动态使用产品:如折叠椅,展开状态下的椅背与座面为视觉要部;

- 多角度产品:如旋转展架,360°可视面均属显著部位(北京高院“化妆品展架案”)。

(二)权重分配的法律效果

- 显著部位的差异放大效应

该区域的设计差异对整体视觉效果影响权重提升30%-70%(参考《知识产权法院裁判标准》)。- 正向案例:汽车前格栅造型差异(如奔驰竖条 vs 宝马双肾)即使其余部位相似,仍破坏整体视觉效果;

- 反向案例:笔记本电脑D面(底部)散热孔形状变化,因非常规视角而不影响近似认定。

- 非显著部位的容忍边界

- 隐藏部位(如鞋垫图案):原则上忽略不计,除非有证据证明其具独立美感价值;

- 技术性部位(如数据线接口):排除考量。

二、显著部位与设计要点的冲突调和规则

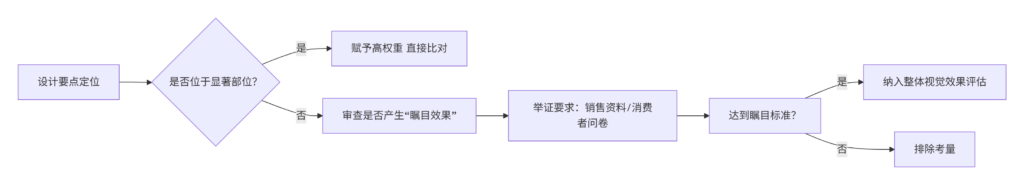

当设计要点位于非显著部位时,需启动双阶评估法:

典型案例应用:

- 车载香薰案(2021粤73民终142号):

- 专利设计要点:底座隐形磁吸结构(正常使用时不可见)

- 被诉设计:完全复制该结构

- 法院认定:因未举证证明消费者会特别关注隐藏结构,该要点不影响近似判断。

三、司法实践中的三大特殊场景处理

(一)可拆卸部件的独立评估

若部件可单独展示(如手机壳),其外表面自动转化为视觉要部:

- 比对规则:手机壳正面图案差异>壳体侧边厚度差异;

- 例外:一体化设计产品(如固定式汽车尾翼)回归整机评估。

(二)复合功能产品的要部识别

多功能产品需按主功能场景确定视觉要部:

| 产品类型 | 主功能场景 | 核心视觉要部 |

|---|---|---|

| 二合一平板电脑 | 笔记本模式 | 键盘面+屏幕边框 |

| 运动相机 | 拍摄模式 | 镜头区域+显示屏 |

| 多功能料理锅 | 烹饪状态 | 锅体上盖+控制面板 |

(三)非常规观察视角的突破

满足以下条件时,非显著部位可“升级”为视觉要部:

- 设计颠覆性:如跑车底盘加装LED流光灯带,形成夜间辨识度;

- 营销强化:通过广告强调隐藏设计(如苹果MagSafe充电线圈动画);

- 行业惯例:家具榫卯结构在高端实木市场成为卖点。

四、实务操作指南

(一)权利主张方策略

- 证据固化三件套:

- 产品使用状态视频(展示常规观察角度)

- 电商页面截图(证明营销中强调的设计部位)

- 消费者认知调研报告(量化瞩目效果)

- 精准定位要部:

在侵权比对图中以色块标注视觉要部,与非显著部位区分权重(如下图):[汽车外观比对图] ********前脸格栅(视觉要部|权重50%) ****车身线条(次重要部|权重30%) * 车顶天线(普通部位|权重10%) - 底盘结构(忽略部位|权重0%)

(二)被诉侵权方抗辩要点

- 转移焦点论证:

- 证明被诉差异点位于显著部位(如:“诉争花纹在手机壳内侧,握持时不可见”);

- 设计空间压制:

- 在车轮等受限领域,举证辐条布局属技术必需,排除视觉效果考量;

- 消费习惯反证:

- 提交用户使用数据(如APP热力图)证明争议区域关注度<1%。

五、行业前沿争议与发展

- AR/VR设备的视觉要部争议

- 问题:头显设备的外部摄像头阵列(功能部位)是否因科技美感成为视觉要部?

- 司法倾向:北京互联网法院认为“技术性外观需结合用户佩戴状态判断”(2023元宇宙设备案)。

- 可持续设计的特殊地位

- 趋势:欧盟法院开始将“可回收结构”(如模块化手机接口)纳入视觉要部评估;

- 中国实践:深圳中院在“环保包装案”中认定易撕线设计产生环保消费认知,影响整体视觉效果。

结语:显著部位的司法认定本质是以消费认知为标尺的功能性判断,需警惕“重形轻用”的机械比对。随着产品形态迭代,法院正逐步接纳“场景化要部评估模型”,企业需在研发初期即预判设计要点的可视性风险,通过多维证据构建攻防体系。