鞋企必看!外观专利遭抄袭?这样维权才高效

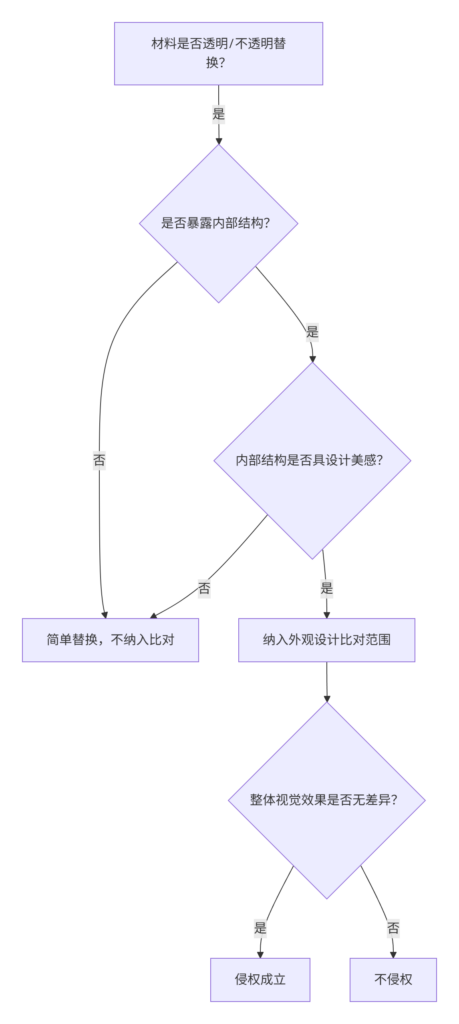

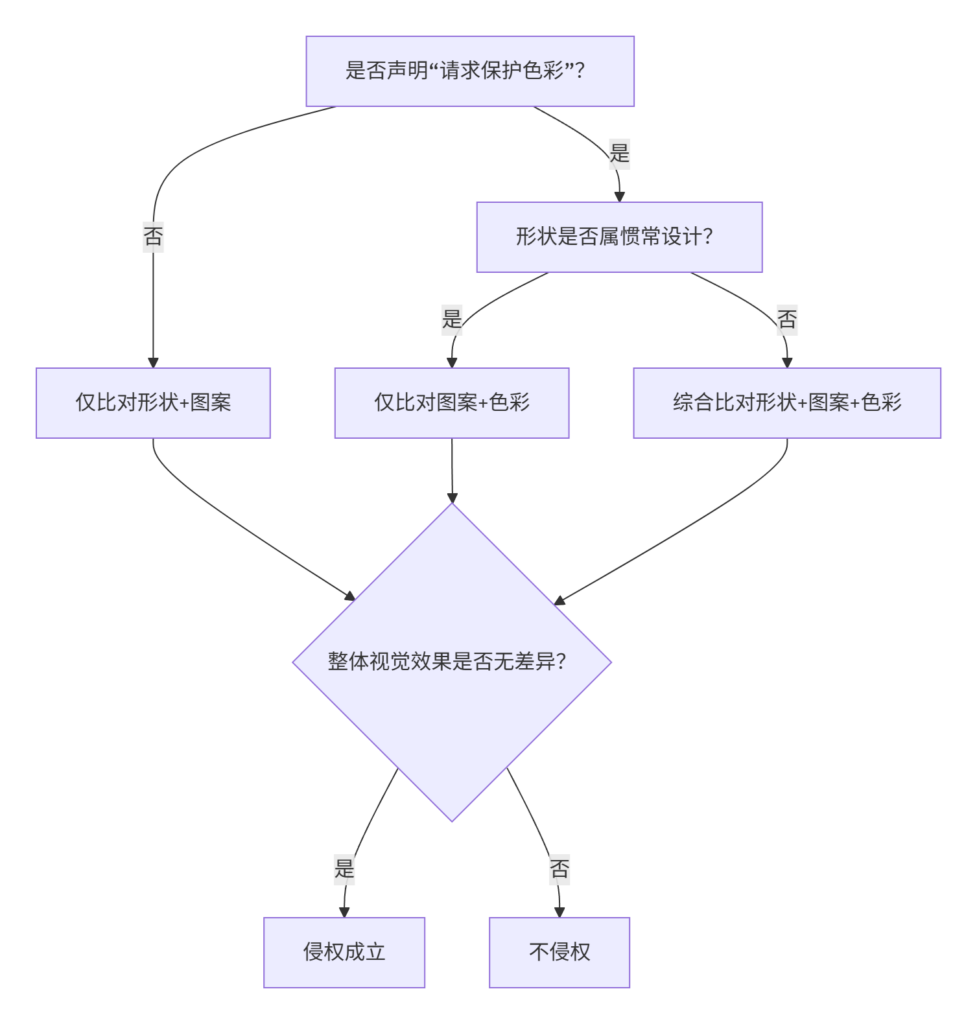

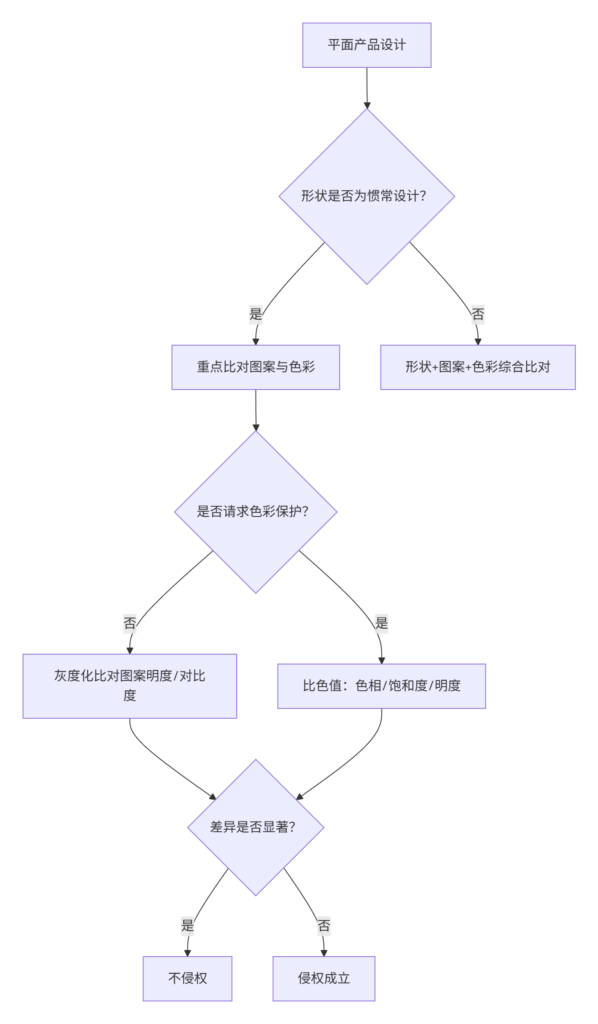

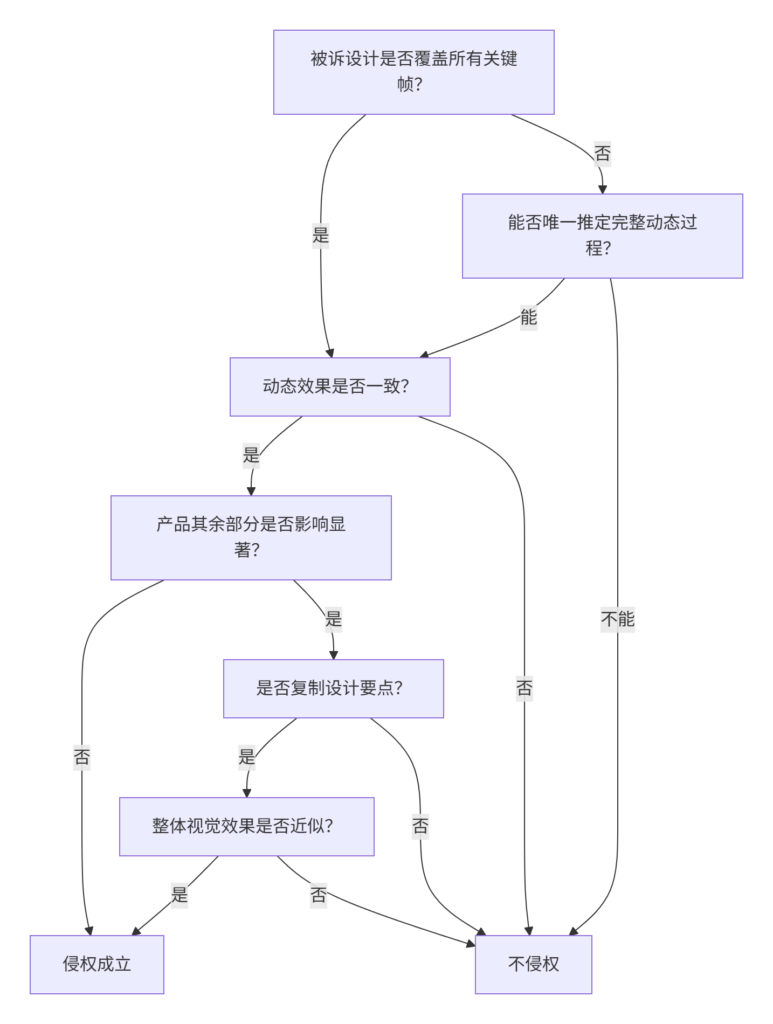

外观设计专利是对产品的形状、图案、色彩或其结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计,鞋子的鞋型、纹路、装饰细节等都在保护范围内。一旦他人生产、销售的鞋子与你的专利设计在整体视觉效果上无实质性差异,即构成侵权。但维权不能盲目,每一步都要精准发力。

外观设计专利

高效维权

首先,固定证据是维权的核心前提。没有扎实的证据,后续所有行动都无从谈起。对此,建议立即收集这些关键材料:侵权产品的实物、清晰多角度照片及视频,需完整展示鞋型、纹路等与专利一致的细节;通过正规渠道购买侵权产品的发票、订单记录,明确销售主体和购买时间;整理专利证书、缴费凭证,证明专利合法有效;制作侵权产品与专利产品的对比图,用标注方式凸显二者在整体造型、核心设计元素上的相似性,必要时可委托专业机构出具鉴定报告。

其次,评估专利稳定性,避免维权踩坑。外观专利授权后可能存在稳定性风险,若侵权方以“专利不符合授权条件”抗辩,可能导致维权被动。建议先向国家知识产权局申请专利权评价报告,明确专利的有效性和保护范围,这不仅能帮你判断维权成功率,也是行政投诉和司法诉讼中的重要证据。

证据和专利评估就绪后,可根据实际情况选择维权路径。协商和解是成本最低的优先选项:以书面形式(律师函最佳)向侵权方明确指出侵权事实,附上专利证书、对比证据等材料,要求其立即停止生产、销售侵权产品,召回已售产品,并赔偿经济损失。若侵权方有合作意愿,可签订和解协议,明确违约责任,避免后续纠纷。

若协商无果,可启动行政投诉程序。向侵权方所在地或侵权行为地的知识产权局提交投诉材料,包括投诉书、权利人身份证明、专利证书、评价报告、侵权证据等。知识产权局会依法调查核实,认定侵权成立后,将责令侵权方停止侵权,没收侵权产品及生产设备,并处以罚款,快速遏制侵权行为的蔓延。

对于侵权情节严重、损失较大的情况,司法诉讼是最有力的维权手段。向有管辖权的法院提起民事诉讼,要求侵权方停止侵权、赔偿损失(损失数额可按权利人实际损失、侵权方违法所得或专利许可使用费的1-3倍计算,若无法确定可请求法院酌情判定),同时可申请诉前禁令,阻止侵权产品继续流通。诉讼过程中,要配合法院完成证据交换、庭审辩论等程序,必要时委托专业知识产权律师代理,提高胜诉概率。

此外,还要注意维权时效:外观专利侵权的诉讼时效为3年,自权利人知道或应当知道侵权行为之日起计算,超过时效将丧失胜诉权,因此发现侵权后要及时行动。同时,日常需做好专利布局,及时登记外观设计,留存设计手稿、研发记录等,为后续维权预留充足证据。

(本文作者:盈科王南海律师 来源:微信公众号 盈科泉州律所)