设计空间在外观设计近似判断中的适用规则

一、设计空间的本质与司法认定路径

(一)法律概念的双重维度

| 维度 | 内涵 | 证据类型 |

|---|---|---|

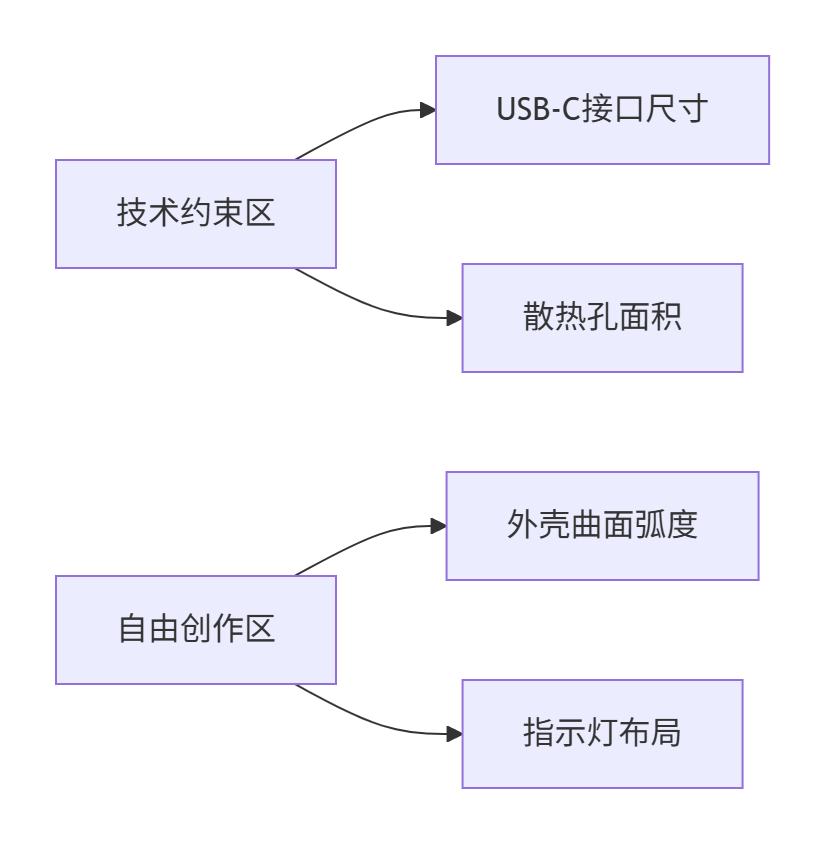

| 技术约束空间 | 由产品功能、技术标准限定的不可变区域 (如轮胎接地花纹、数据接口形状) | 国家标准/行业技术规范、工程实验报告 |

| 创作自由空间 | 现有设计挤压后剩余的创新自由度 (如台灯底座形态的可选方案) | 专利数据库检索报告、市场产品图鉴 |

示例:手机充电器设计空间

(二)司法认定三步法

- 基准确定:以侵权行为发生时点检索现有设计,制作“设计谱系图”(如北京高院在灯具案中分析25款同类产品);

- 空间分类:

- 高自由度区(如装饰纹样):容忍细微差异;

- 强约束区(如发动机散热格栅):差异易被注意;

- 动态调整:新技术导致设计解放时(如无线充电技术使充电器形态突破),按新空间标准判断。

二、设计空间与一般消费者认知的联动规则

(一)认知敏感度函数模型

认知敏感度 = K × (1/设计空间)

(K为产品类型系数,消费电子产品K=1.2,工业设备K=0.8)

司法应用实例:

| 产品类型 | 设计空间指数 | 细微差异容忍度 | 典型差异认定 |

|---|---|---|---|

| 创意家具 | 0.9(大) | 高 | 椅背弧度5°变化忽略不计 |

| 汽车轮胎 | 0.2(小) | 低 | 胎纹沟槽深度0.5mm差异构成实质性区别 |

(二)突破认知惯性的特殊情形

当设计空间原本极小但专利权人实现突破时(如戴森无叶风扇):

- 规则倒置:对突破性设计的模仿,需更大差异才能免责;

- 案例印证:杭州中院在“球形风扇案”中要求被诉产品须改变导流结构布局(而非仅调整格栅密度)。

三、设计空间与其他因素的交叉作用

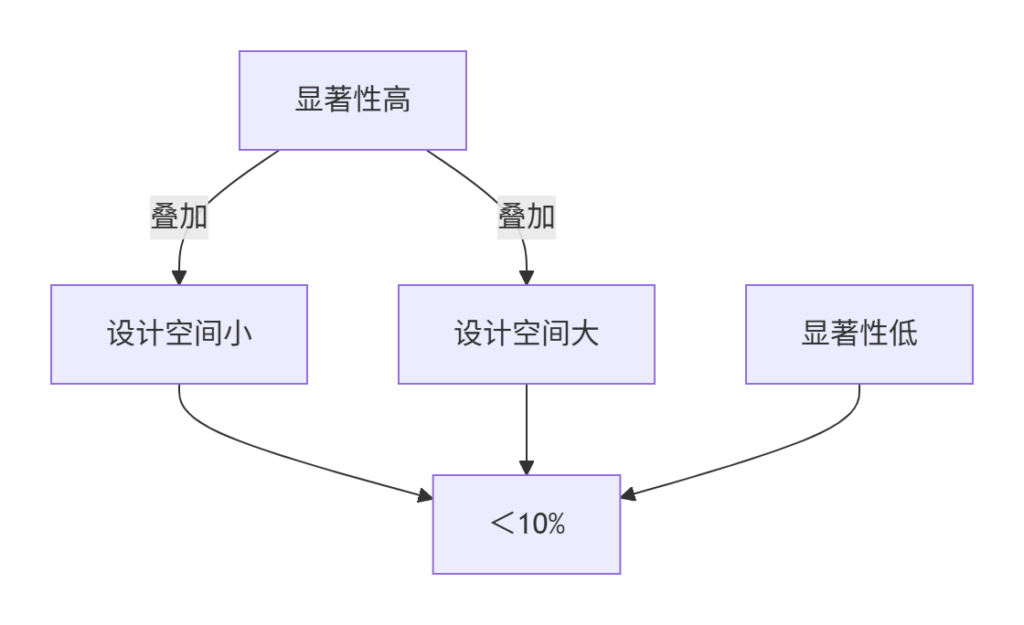

(一)与显著部位的叠加效应

场景化示例:

- 汽车前脸(显著部位)在电动车时代设计空间扩大(取消进气格栅),差异容忍度上升;

- 手表表冠(显著部位)因智能手表普及设计空间压缩(多集成按键),微调按钮角度即易被注意。

(二)与设计要点的冲突调和

当设计要点位于高设计空间区域时(如花瓶表面图案):

- 若被诉设计复制核心要点但调整次要元素(如背景云朵形状),因空间大不认定侵权;

- 若设计要点本身开辟新空间(如莫比乌斯环结构花瓶),则降低容忍度。

四、操作指引:设计空间证据的攻防体系

(一)权利方证据组织

| 证据层级 | 关键内容 | 效力强度 |

|---|---|---|

| 核心证据 | 专业机构《设计空间评估报告》 | ★★★★★ |

| 辅助证据 | 行业白皮书+年度创新设计图鉴 | ★★★☆ |

| 补强证据 | 第三方问卷(消费者对差异的敏感度测试) | ★★★ |

(二)被诉方抗辩策略

- 空间挤压抗辩:

- 步骤1:提交侵权行为前3年同类专利授权清单;

- 步骤2:标注所有已公开设计特征(证明自由空间<20%);

- 技术约束抗辩:

- 提供ISO认证文件+工程测试数据(证明被诉差异由功能决定)。

五、前沿发展:设计空间理论的数字化转型

- AI量化评估工具

- 如最高人民法院“外观设计智能比对系统”:

- 输入:产品分类号→输出:设计空间热力图(红色为高约束区)

- 算法:基于百万级专利数据训练神经网络

- 如最高人民法院“外观设计智能比对系统”:

- 元宇宙产品的新挑战

- 虚拟物品(如NFT摆件)设计空间认定规则:

- 空间无限性:不受物理定律约束,消费者敏感度提高;

- 司法动态:杭州互联网法院认定“虚拟跑鞋灯光特效10%亮度调整”构成实质差异(2023元宇宙第一案)。

- 虚拟物品(如NFT摆件)设计空间认定规则:

结语:设计空间的司法适用实质是以市场创新生态为基准的认知校准。企业应建立“设计空间动态监测机制”,在研发立项阶段即通过专利地图避开高约束区,在诉讼中善用技术约束与空间证据实现攻防转换。未来需针对生成式AI设计、虚拟现实产品等新形态,重构设计空间评估模型。