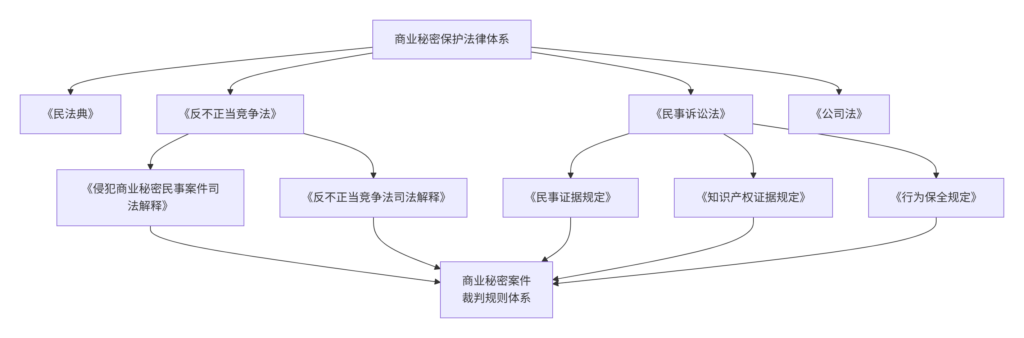

商业秘密民事案件主要法律依据

核心实体法依据

- 《民法典》的基础性规定 《民法典》第一百二十三条明确将商业秘密列为知识产权的客体之一,确立了其作为民事权利的法律地位。第五百零一条规定了合同订立过程中的保密义务,为商业秘密保护提供了基础性的法律依据。

- 《反不正当竞争法》的专门规定 这是保护商业秘密的核心法律。其2019年修订版第九条对商业秘密进行了定义,并详细列举了侵犯商业秘密的各类行为。第十条则规定了相关法律责任。该法第三十二条还特别规定了举证责任转移的特殊规则,即在原告提供初步证据证明其已采取保密措施且被告侵权可能性较大时,举证责任转移至被告,这极大地缓解了权利人的举证困难。

- 《公司法》中的相关义务 《公司法》规定了公司董事、高级管理人员的忠实义务和勤勉义务,这自然包括对公司商业秘密的保密责任。这在审理涉及公司高管携密跳槽或另立门户的案件中尤为重要。

关键程序法与司法解释

- 《民事诉讼法》的程序保障 《民事诉讼法》及其相关司法解释为商业秘密案件提供了程序性保障。例如,第一百零三条关于行为保全的规定,可以为权利人提供及时的救济。同时,诉讼法中关于证据保全、不公开审理等制度,对防止诉讼中的“二次泄密”至关重要。

- 《侵犯商业秘密民事案件司法解释》的细化规则 这部由最高人民法院发布的司法解释,对商业秘密的构成要件、侵权行为认定、民事责任承担等进行了极为细致的界定。例如:

- 明确商业秘密范围:第一条和第二条规定了“技术信息”和“经营信息”的具体内容,特别是用“客户信息”替代了原有的“客户名单”表述,更符合商业实践。

- 界定“不为公众所知悉”:第三条和第四条明确了“秘密性”的判断标准和例外情形。

- 列举“合理保密措施”:第六条详细列举了签订保密协议、建立保密制度、物理隔离、技术手段等多种措施,强调措施的“合理性”而非“万无一失”。

- 界定“使用商业秘密”行为:第九条明确了使用行为包括直接使用、修改后使用以及根据商业秘密调整优化生产经营活动。

- 证据规则的特别规定

- 《民事证据规定》 和 《知识产权证据规定》 为商业秘密案件中的证据保全、质证等提供了基本规则。

- 防止“二次泄密”:《知识产权证据规定》第二十六条规定,法院可要求诉讼参与人签订保密协议,或裁定限制涉密证据的接触、复制范围,以保护诉讼中的商业秘密。

- 行为保全的快速救济 《关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》 为权利人在判决前申请法院责令被申请人停止有关行为提供了法律依据。在商业秘密即将被非法披露的紧急情况下,行为保全能起到“禁飞令”的关键作用。

实务应用要点

在实务中,除了理解法律规定,还需关注其动态应用:

- 新法优先与溯及力:注意司法解释的新旧衔接。例如,《侵犯商业秘密民事案件司法解释》自2020年9月12日起施行,此前发布的相关司法解释与其不一致的,以该新解释为准。对于持续性的侵权行为,一般适用行为终了时生效的法律。

- 民刑交叉程序协调:商业秘密案件可能同时引发民事侵权诉讼和刑事追诉。实践中需注意民刑程序的衔接与协调。例如,民事诉讼可因需以刑事案件审理结果为依据而中止,但刑事判决认定的事实对于民事诉讼具有预决效力。

- 综合性与前瞻性保护策略:企业应建立综合性保密体系,包括物理安全、网络安全管理、合同条款设计(如保密协议、竞业限制协议)和员工培训。在诉讼中,要善于运用行为保全等临时措施,并注意固定证据,特别是电子证据。

典型案例的启示

通过 (2020)最高法知民终538号 案件可以看出,法院对“合理保密措施”的审查非常严格。在该案中,思克公司虽在购销合同中约定了保密条款并贴有防拆标签,但法院认为这些措施不足以防止其公开销售的产品所承载的技术信息被轻易获取,因此未支持其诉讼请求。此案警示权利人,对于附着于流通产品上的商业秘密,需要采取特别严密有效的保密措施。

总结与展望

商业秘密保护的法律体系日益完善,为权利人维权提供了有力武器。然而,法律的生命在于实施。对于企业而言,关键在于将法律规定转化为内部管理制度和实际行动,建立并执行有效的保密体系。对于法律从业者,则需要精准理解并灵活运用这套复杂的法律规范体系,为客户提供前瞻性的风险防控和高效的争议解决方案。 希望这份梳理能为您理解和应用商业秘密保护法律规定提供有力的支持。