被告主张原告商标已被宣告无效,案件是否中止审理?

在商标侵权诉讼中,当被告主张原告商标已被宣告无效时,法院是否中止审理需根据 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条 综合判断。以下是分层决策逻辑及应对策略:

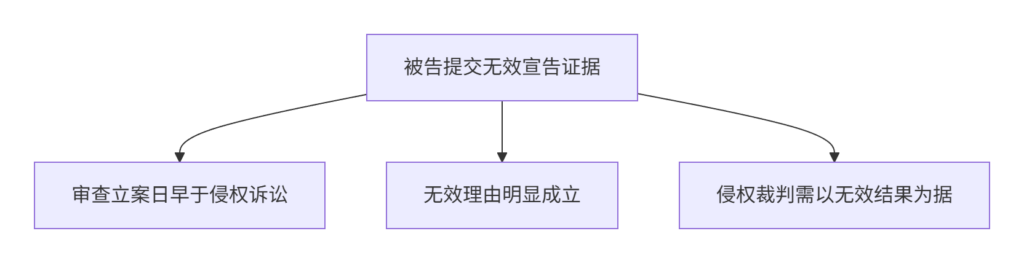

一、中止审理的三大核心条件(需同时满足)

二、法院裁量关键要素

▶ 必须中止的情形(司法解释第4条)

- 无效宣告请求在 侵权诉讼立案前已由国家知识产权局受理

- 无效理由涉及 绝对无效事由(《商标法》第44条):

✓ 违反禁用/禁注条款(如含国名、民族歧视)

✓ 以欺骗/其他不正当手段注册

案例:(2021)最高法民申3422号:涉案商标含“中国景德镇”违反《商标法》第10条,法院立即中止审理。

▶ 可不中止的情形

| 情形类别 | 法律依据 | 典型案例 |

|---|---|---|

| 商标权稳定性高 | 无效宣告明显缺乏事实依据 | (2022)京民终556号:知名陶瓷品牌使用超5年,不中止 |

| 不侵权可能性大 | 被诉行为明显不构成侵权 | (2023)浙知民终89号:被告产品未使用相同标识 |

| 程序滥用嫌疑 | 被告恶意拖延诉讼 | (2021)粤知民初87号:被告在举证期满后突提无效 |

三、原告反制策略(阻止中止)

1. 商标使用证据强攻

| 证据类型 | 证明目的 | 陶瓷行业示例 |

|---|---|---|

| 持续使用证据 | 商标已获得显著性 | 10年广交会展会照片、出口报关单 |

| 市场声誉证据 | 降低无效宣告成功概率 | 驰名商标认定批复+行业排名证书 |

| 使用许可合同 | 证明商业价值存续 | 陶艺大师联名款授权协议 |

操作要点:提交近三年 审计报告中的商标收益数据,证明无效将致重大损失

2. 加速无效宣告审查

向国家知识产权局提交:

- 情况说明函(关联侵权诉讼案号)

- 担保文件(承诺承担程序加速导致的第三人损失)

→ 争取6个月内出审查决定(常规程序需9-12个月)

四、被告攻击要点

▶ 中止审理成功率倍增技巧

| 动作 | 法律效果 | 时限要求 |

|---|---|---|

| 提交初步证据链 | 证明无效宣告“具有事实基础” | 答辩期内完成 |

| 司法认知类证据 | 利用法院依职权认定绝对无效事由 | 随时主张 |

| 程序合并申请 | 请求等待无效宣告最终结论 | 第一次法庭辩论结束前 |

杀手锏:举证涉案商标违反 《地理标志产品保护规定》(如非景德镇产陶瓷却注册“景德镇制”商标)

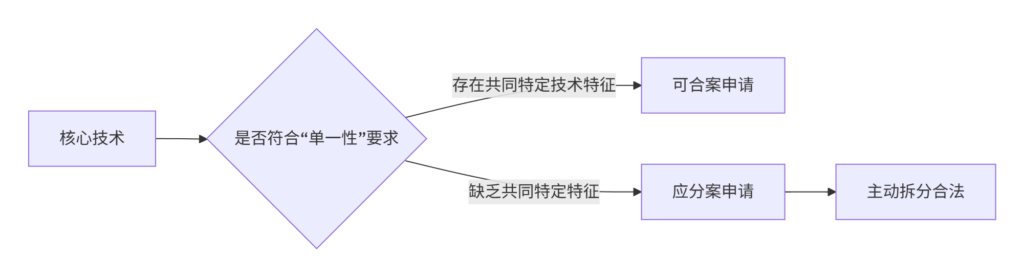

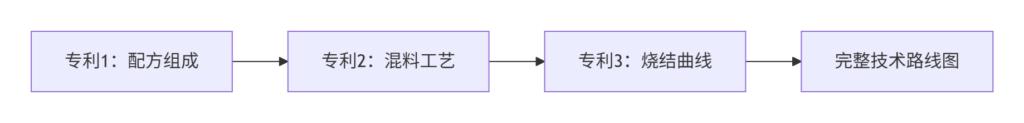

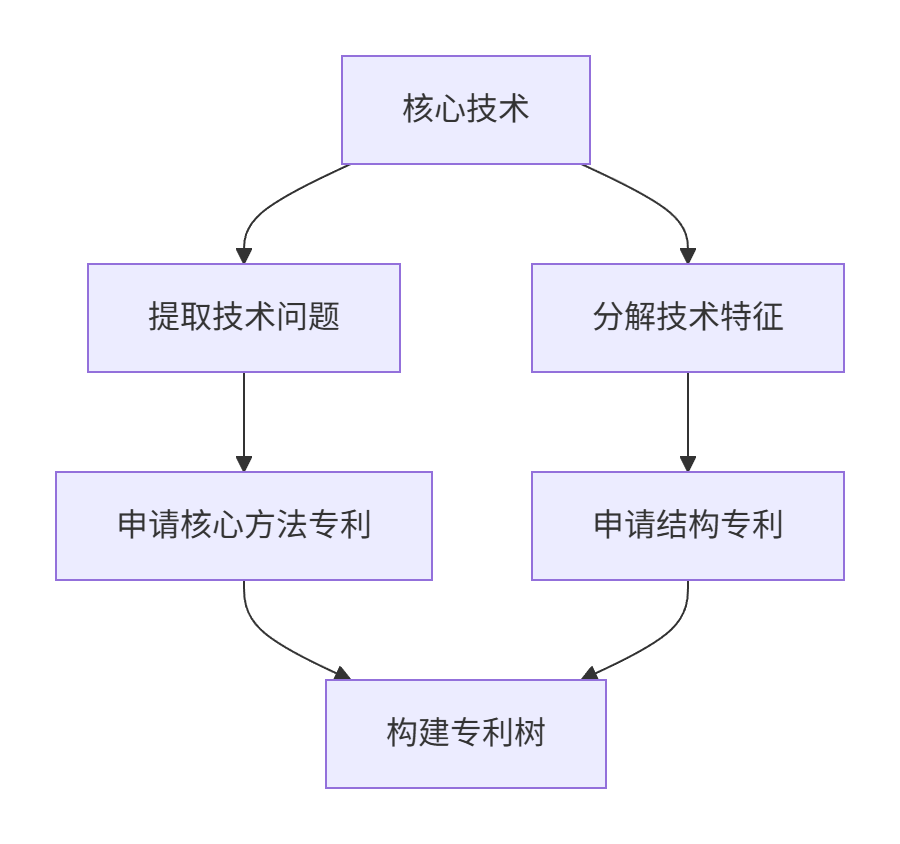

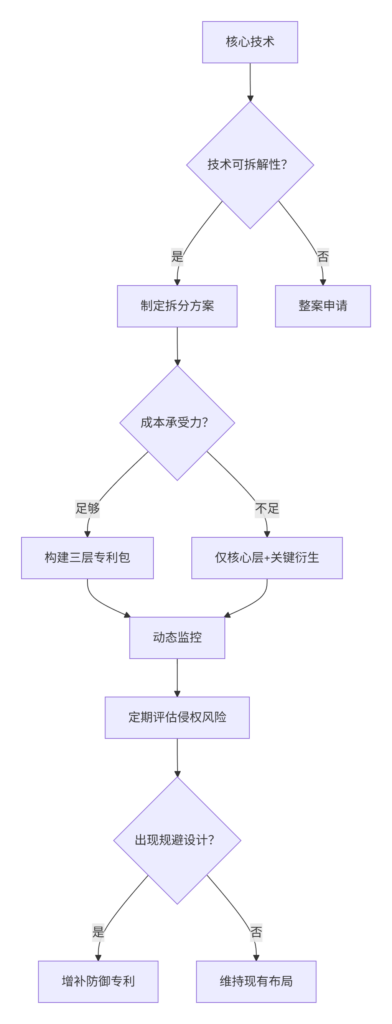

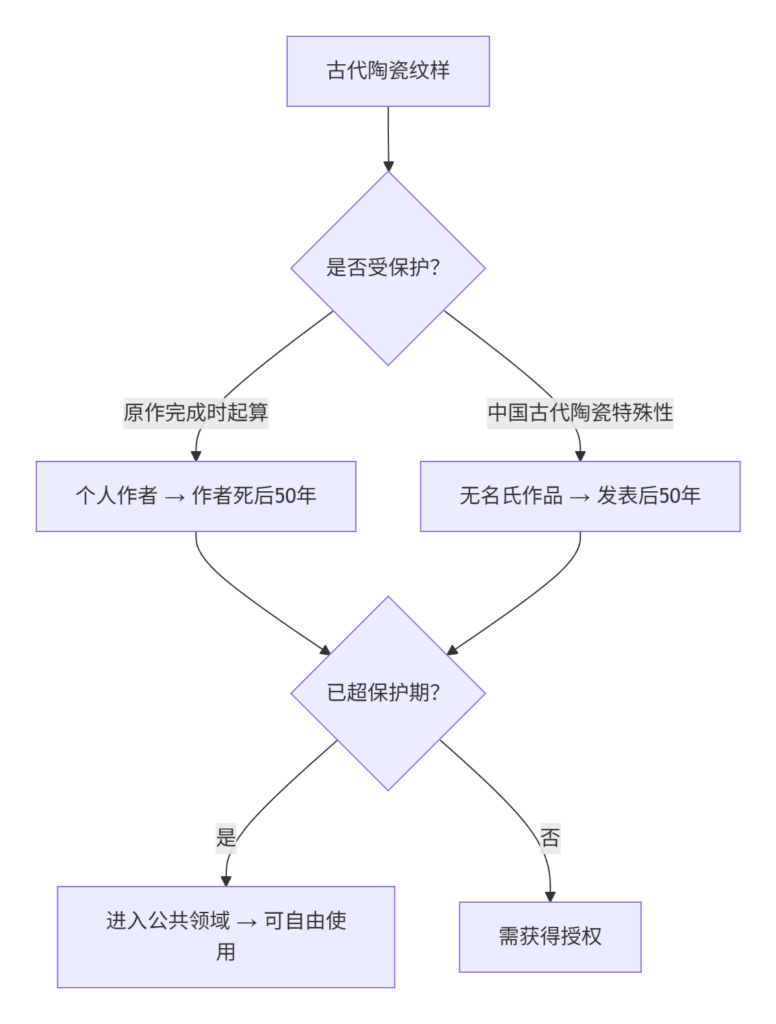

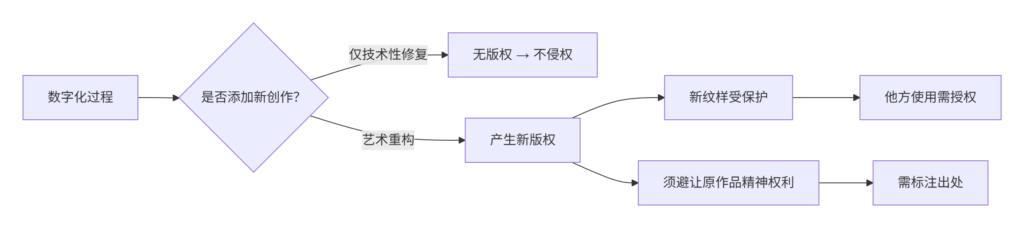

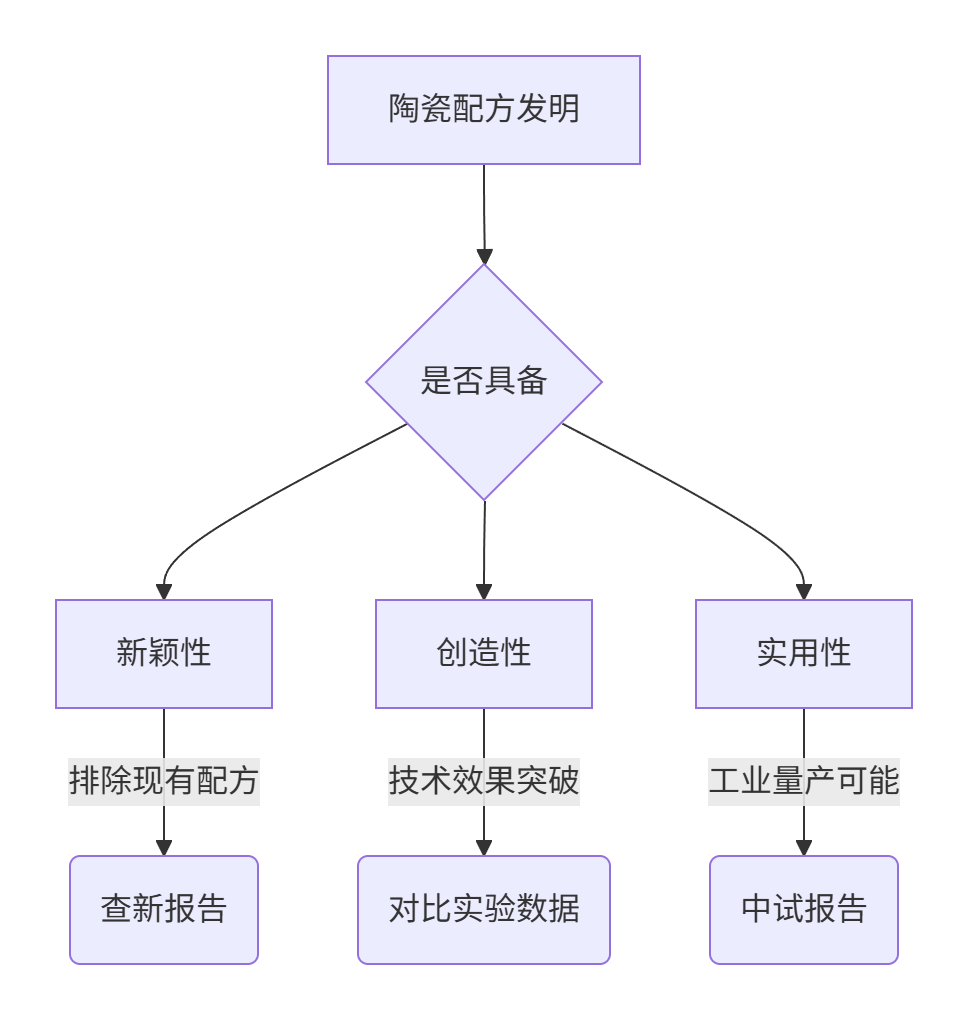

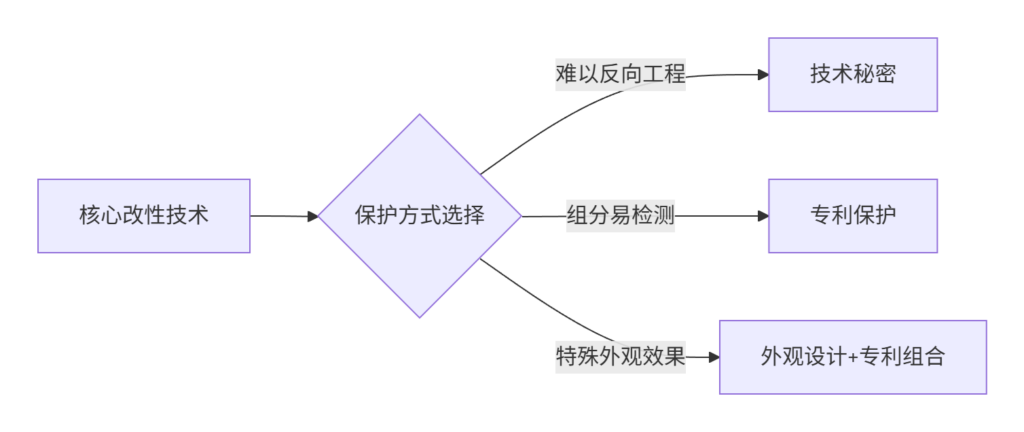

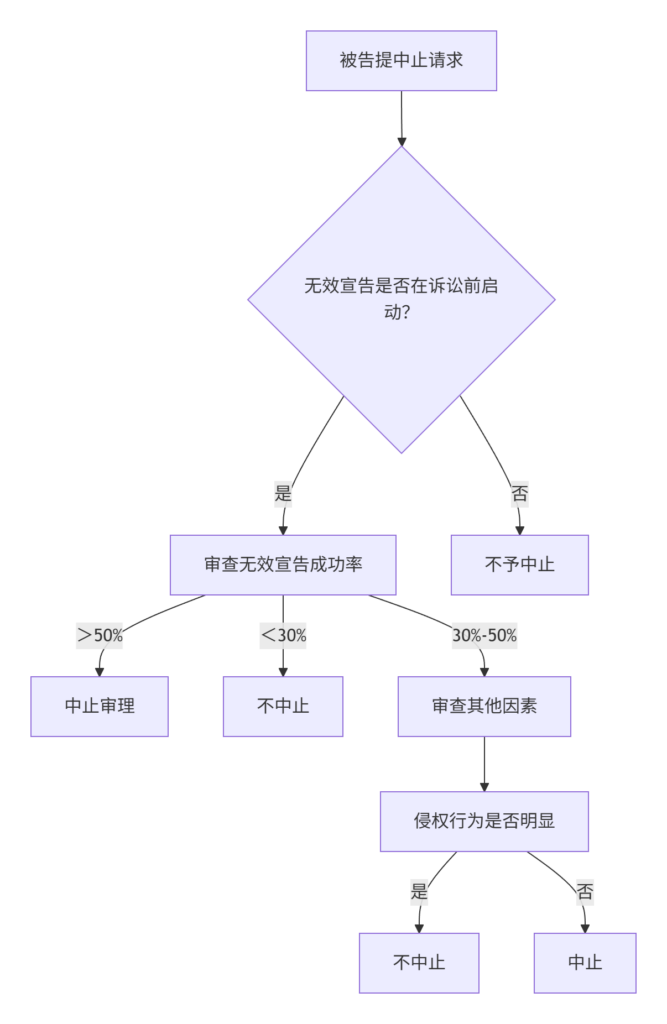

五、法官裁量流程图

六、后续程序衔接策略

▶ 诉讼恢复时效管理

| 结果类型 | 恢复审理时限 | 风险提示 |

|---|---|---|

| 维持商标有效 | 收到决定书后7日内 | 超期未申请视为撤诉 |

| 宣告商标无效 | 自始无效→驳回起诉 | 追溯至注册日无效 |

| 部分无效 | 15日内变更诉讼请求 | 限缩侵权比对范围 |

注:即使商标最终无效,诉中行为保全已造成的损失仍可索赔((2022)最高法知民终1764号)

七、特别警示:陶瓷行业雷区

- 地理标志混淆

注册“磁州窑”商标却未按《磁州窑地理标志产品》标准生产 → 绝对无效事由 - 非遗名称抢注

非传承人注册“龙泉青瓷”商标 → 违反《非遗法》第37条 - 考古名词滥用

注册“秘色瓷”商标但产品无唐代越窑特征 → 构成虚假宣传

终极应对法则:

✓ 原告:在起诉同时启动 商标稳定性评估报告(需含无效宣告成功率预判)

✓ 被告:采用 “无效宣告+侵权抗辩”双轨制,在答辩状中嵌入《商标法》第59条先用权证据

✓ 法院:参照《最高人民法院知识产权法庭诉讼指引》第21条,在 60日内 作出是否中止裁定