发明专利“临时保护期”适用规则

根据中国专利法规及司法实践,发明专利公开日至授权公告日期间的“临时保护期”实施行为及侵权认定规则如下:

一、临时保护期的法律性质与适用范围

- 定义临时保护期指发明专利申请公布后至授权公告前的期间,申请人可要求实施者支付适当费用,但不享有禁止权(即无权禁止他人实施)。

- 法律依据:《专利法》第十三条,旨在平衡技术公开与授权延迟导致的权益真空。

- 本质:属于债权请求权,与授权后的排他性专利权存在根本区别。

- 期限计算

- 发明专利:自申请日起至授权公告日止。

- 实用新型/外观设计:自申请日起满18个月至授权公告日止。

- 分案申请:以母案与分案中较早的公开日起算(防止变相延长保护期)。

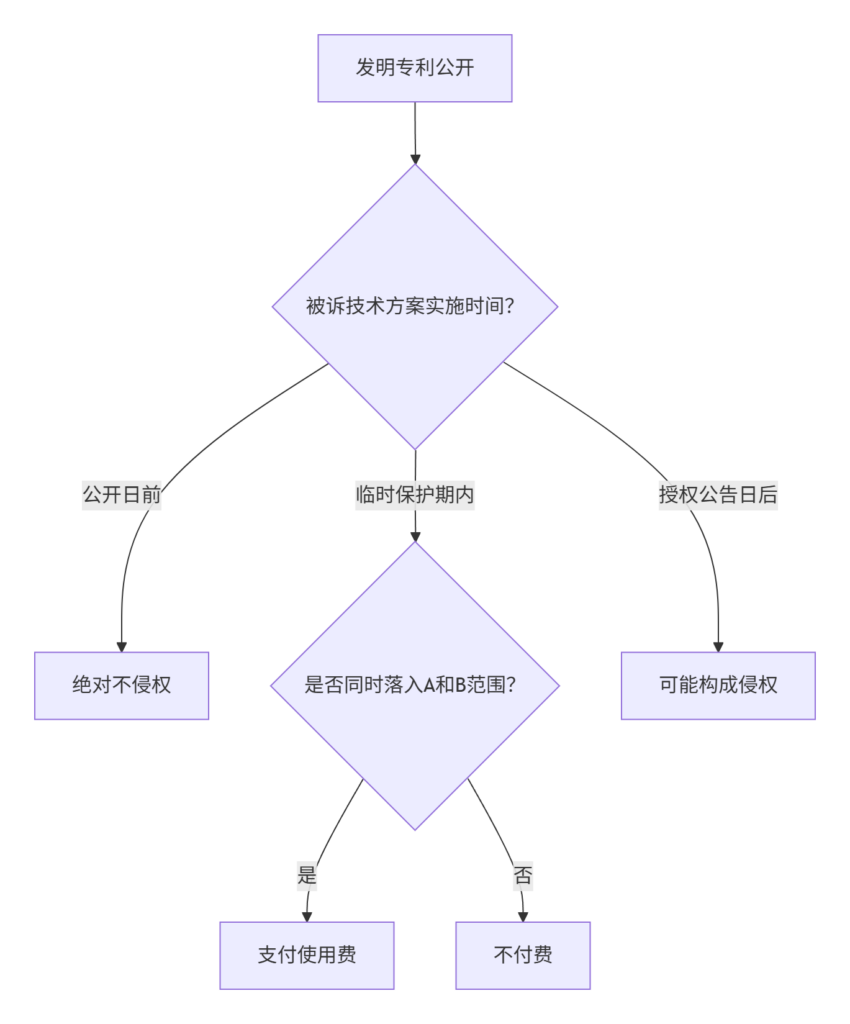

二、实施行为的侵权认定规则

(一)临时保护期内的实施行为定性

| 行为阶段 | 法律性质 | 法律后果 |

|---|---|---|

| 公开日/公告日前 | 不侵权 | 无需担责 |

| 临时保护期内 | 非侵权但需付费 | 支付适当使用费 |

| 授权公告日后 | 可能构成侵权 | 停止侵权+赔偿 |

关键点:临时保护期内的实施行为不视为侵权,仅产生支付使用费的义务。

(二)保护范围一致性要求

判断是否需支付使用费,需对比两个保护范围:

- 申请公布时请求保护的范围(A范围);

- 授权公告时的专利权保护范围(B范围)。认定标准:

- 双落入:被诉技术方案同时落入A和B范围 → 应支付临时保护期使用费;

- 单落入:仅落入A或B之一 → 无需支付使用费。

示例:

申请公布时权利要求覆盖”金属支架”,授权时缩小为”铝合金支架”。若被诉产品为”钢支架”:

- 落入A范围(金属),但未落入B范围(铝合金) → 不支付使用费。

三、使用费主张与争议解决

- 权利主张条件

- 需待专利授权后方可主张费用(临时保护期内仅能保留证据)。

- 权利人需证明实施行为发生在临时保护期内(如销售合同、生产记录)。

- 争议解决途径

- 行政调处:通过地方专利管理机关处理;

- 诉讼:直接向法院起诉,法院可参照侵权赔偿规则确定费用。

- 费用计算原则

- 协商优先:双方可协商费用标准;

- 参照许可费:无协议时,参考同类技术许可费或侵权赔偿标准;

- 考虑实施规模:按生产量、销售额等量化计算。

四、实务操作要点

- 权利人的风险防控

- 申请策略:避免权利要求大幅修改,防止保护范围不一致导致临时保护期权益落空;

- 证据保全:在临时保护期内公证固定实施证据(如网页快照、产品实物)。

- 实施者的合规建议

- 技术规避:分析公开文本与授权文本差异,针对性调整方案;

- 费用预留:对无法规避的技术,预留资金应对潜在付费主张。

- 特殊情形处理

- 分案申请:临时保护期起算日以母案/分案中最早公开日为准,防止权利人滥用程序;

- 国际申请:进入中国国家阶段后,临时保护期自中文公布日起算。

总结:操作流程图

提示:临时保护期制度是专利法的精密设计,既保障技术创新早期公开的积极性,又避免公众自由实施受限。权利人与实施者均需精准把握保护范围动态变化,以规避法律风险。