商业秘密侵权惩罚性赔偿中“故意”要件的司法认定

商业秘密惩罚性赔偿制度的确立,是我国知识产权保护走向强保护时代的标志性立法进步。该制度旨在通过对恶意侵权人施以超出实际损害的赔偿,实现惩罚、威慑与预防的功能。其适用以行为人 “故意” 且 “情节严重” 为前提,其中,“故意”作为主观要件,是启动惩罚性赔偿的“第一道阀门”。司法实践中,如何准确认定“故意”,避免主观臆断,成为正确适用惩罚性赔偿的关键。本文基于司法指引与判例研究,系统梳理“故意”认定的审查思路、典型情形及证明路径。

一、“故意”要件的制度定位与审查原则

惩罚性赔偿中的“故意”,是指侵权人明知其行为将侵犯他人商业秘密,却仍然希望或放任该结果发生的主观心理状态。其认定不仅关乎赔偿数额的倍增,更体现了法律对背信弃义、恶性竞争行为的强烈否定评价。

在审查原则上,应遵循 “主客观相统一” 的方法:

- 客观行为推知主观心态:“故意”作为内心状态,难以直接证明,需通过侵权人的外在行为、身份关系、客观情节等间接证据进行综合推断。

- 综合因素整体判断:需摒弃单一标准,将多项关联因素置于具体案情中统筹考量,形成内心确信。

- 初步推定与反证结合:对于某些特定、明显的情形,可初步推定其具有故意,但同时允许侵权人提出反证予以推翻。

二、认定“故意”的综合考量因素体系

认定侵权人主观上是否存在故意,法院通常会构建一个多层次的审查框架,综合考察以下核心因素:

- 侵权人与权利人的关系:这是判断“明知”可能性的基础。关系越密切、信任程度越高,侵权人知悉并违反保密义务的意图就越明显。例如,前雇员、现合作伙伴相较于普通竞争者,其“故意”更容易被认定。

- 侵权行为的手段与情节:手段的违法性与恶劣程度直接反映主观恶性。使用盗窃、贿赂、电子侵入等非法手段,相较于通过反向工程等合法途径后的不当使用,其故意更为直接和明显。

- 侵权人的从业经验与认知水平:具有相关行业长期从业经验或较高专业地位的主体,理应对行业惯例、信息属性(是否可能构成商业秘密)有更清晰的认知,其辩称“不知”或“无意”的难度更大。

- 权利人的保护记录与侵权人对此的知晓情况:如果权利人曾明确发出侵权警告或通知,侵权人在知悉其行为可能侵权后仍继续实施,则构成“故意”的强有力证据。

- 其他关联情节:如侵权规模、持续时间、是否以侵权为业、事后是否采取掩盖或毁灭证据的行为等,均可作为辅助判断因素。

三、可初步认定“故意”的典型情形分析

基于上述考量因素,司法实践中已形成若干可以初步推定侵权人具有“故意”的典型情形,极大减轻了权利人的举证负担。

(一)基于特殊身份与信赖关系的故意

此类情形中,侵权人因与权利人存在特定法律关系而负有更高的忠实与注意义务,其违反义务的行为本身即强烈暗示其主观故意。

| 情形 | 法律逻辑与认定要点 | 典型案例特征 |

|---|---|---|

| ① 内部核心人员侵权 | 法定代表人、管理人、实际控制人等,作为公司经营决策的核心,对公司核心资产(包括商业秘密)负有最高的忠实勤勉义务。其本人或通过其控制的实体实施侵权,可直接推定其明知信息属性及行为性质。 | 公司创始人/高管离职后,设立或加入新公司使用原公司核心技术或客户资源。 |

| ② 存在信赖关系的关联方侵权 | 基于劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系,侵权人不仅接触了商业秘密,更因此建立了特定的信赖关系。违反此信赖,利用职务或合作之便获取、使用秘密,主观过错显著。 | 前员工、前代理商、被许可方违反保密约定,将商业秘密用于自营业务或披露给第三方。 |

(二)基于业务往来与接触机会的故意

在商业磋商或履行合同过程中接触商业秘密后实施的侵权,违背了商业交往中的诚信原则。

| 情形 | 法律逻辑与认定要点 | 典型案例特征 |

|---|---|---|

| ③ 磋商或业务往来中侵权 | 为达成合同进行磋商或已有业务往来,权利人基于缔约信赖或履行需要披露了商业秘密。侵权人在此过程中接触并知悉后,未经许可自行使用或披露,构成对诚实信用原则的恶意违反。 | 在并购尽调、项目合作洽谈中获取对方技术方案后,单方面终止合作并自行实施该方案。 |

(三)基于手段违法性与恶劣情节的故意

侵权手段本身的性质,是判断主观恶性最直接的依据。

| 情形 | 法律逻辑与认定要点 | 典型案例特征 |

|---|---|---|

| ④ 以不正当手段获取 | 直接采用法律明令禁止的盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入等手段获取商业秘密。这些手段本身即为违法,行为人实施时对其行为的侵权性质具有明确的认知,故意状态最为明显。 | 雇佣黑客侵入竞争对手服务器窃取数据;贿赂对方员工拷贝技术资料。 |

(四)基于无视权利警告的持续性故意

权利人的警告使侵权人从“可能不知”的状态转为“明确知晓”,其后的持续行为构成直接的故意。

| 情形 | 法律逻辑与认定要点 | 典型案例特征 |

|---|---|---|

| ⑤ 警告后仍不停止 | 经权利人通过律师函、警告信、诉讼通知等方式明确主张权利、指出侵权行为后,侵权人仍未停止侵权。这排除了“善意侵权”或“无意侵权”的可能性,表明其主观上具有漠视他人权利的恶意。 | 收到侵权警告函后,仅对产品进行非实质性修改或换名继续销售。 |

(五)其他可认定为故意的情形

此为兜底条款,赋予法官根据案件具体情况自由裁量的空间。例如:

- 行业“挖角”:系统性、有针对性地招募权利人掌握核心技术或核心客户资源的整个团队。

- 伪造或毁灭证据:在诉讼或调查过程中,故意伪造研发记录、销毁财务账册或电子数据,意图掩盖侵权行为。

- 重复侵权:曾因侵犯权利人或其他主体的商业秘密受到处罚或判决后,再次实施同类侵权行为。

四、司法认定中的证明策略与抗辩要点

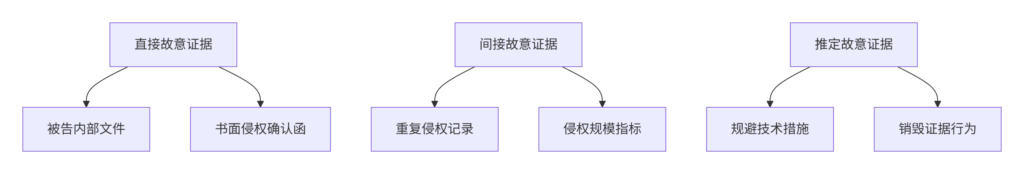

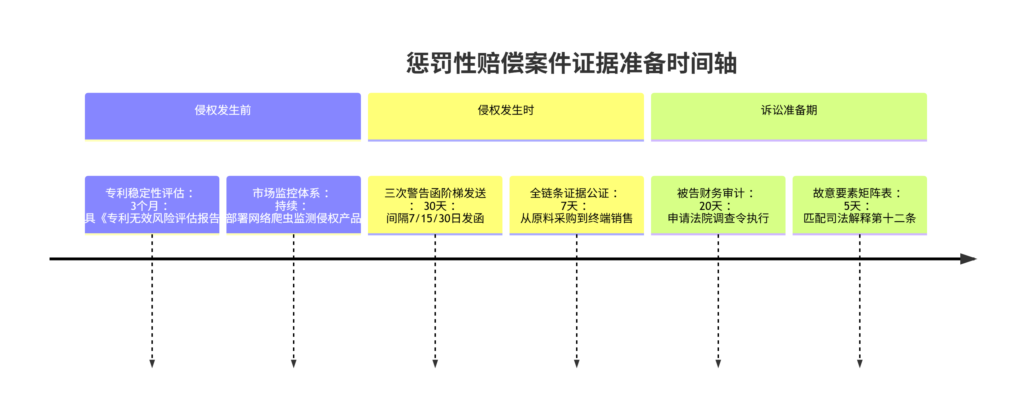

(一)权利人的举证策略

权利人应围绕上述典型情形,系统组织证据链:

- 证明关系证据:劳动合同、合作协议、保密协议、往来邮件、会议纪要等,证明存在特殊关系或业务接触。

- 证明接触与知悉证据:系统访问日志、文件传输记录、涉密信息分发清单等,证明侵权人确已接触商业秘密。

- 证明手段与警告证据:监控录像、通话录音、电子数据鉴定报告(证明侵入)、律师函及快递凭证、警告邮件及已读回执等。

- 证明持续侵权证据:警告前后的持续销售记录、产品对比分析报告等。

(二)侵权人的抗辩空间

即使存在上述初步推定情形,侵权人仍可通过反证进行抗辩,例如:

- 证明信息来源于公有领域或独立研发:提供完整的独立开发记录、反向工程过程证据等。

- 证明已尽合理注意义务但仍无法知晓:在特定情形下(如从第三方善意受让),需证明已支付合理对价且对侵权不知情。

- 证明在收到警告后已立即停止侵权并采取补救措施:如下架产品、删除数据、与权利人协商解决等。

结语

商业秘密惩罚性赔偿中“故意”要件的认定,是一个从客观行为反推主观心态的严谨司法过程。法律列举的典型情形,为司法实践提供了清晰的指引,旨在精准打击那些违背商业伦理、破坏创新环境的恶意侵权行为。对于权利人而言,在维权过程中有意识地固定能证明侵权人主观状态的证据,对于最终获得惩罚性赔偿至关重要。对于市场主体而言,明晰这些“红线”情形,则意味着必须恪守诚信,通过合法创新参与竞争,否则将面临严厉的法律制裁。随着司法实践的不断丰富,“故意”认定的规则将更加精细化,从而推动形成尊重知识、崇尚创新的良好市场秩序。