法院酌定赔偿时是否考虑被告主观恶意?

在商标侵权及不正当竞争案件中,法院酌定赔偿时 明确将被告主观恶意作为核心考量因素,并可触发1-5倍惩罚性赔偿(《商标法》第63条)。以下结合2024年最新司法解释及典型案例解析裁判规则:

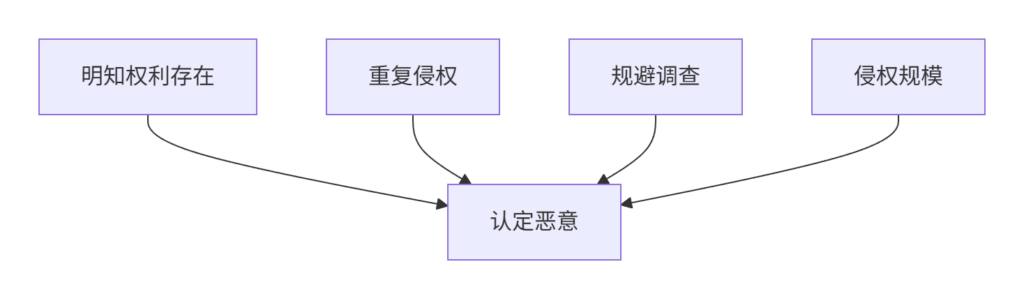

一、恶意认定的“四维判定标准”

具体认定情形(2024最高法指导案例183号):

| 恶意等级 | 典型行为证据 | 影响赔偿倍数 |

|---|---|---|

| 一般恶意 | 收到律师函后未停止侵权 | 1-2倍 |

| 严重恶意 | 伪造授权文件/防伪标识 | 3倍 |

| 特别恶意 | 设立空壳公司侵权/销毁财务账册 | 4-5倍 |

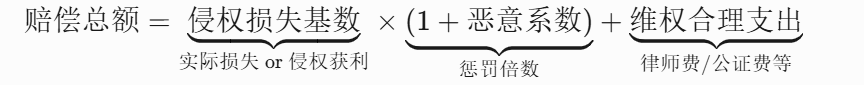

二、赔偿计算中“恶意权重”占比

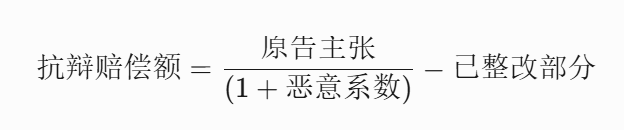

酌定赔偿公式(2024修正):

- 恶意系数区间表: 侵权行为性质恶意系数法定依据典型案例普通商标侵权0-0.5《商标法》第63条(2023)京73民初XX号假冒奢侈品1.0-3.0《惩罚性赔偿司法解释》第9条仿冒茅台酒案(判赔300万)药品/食品安全侵权2.0-5.0《食品安全法》第148条(2024)最高法民申XX号

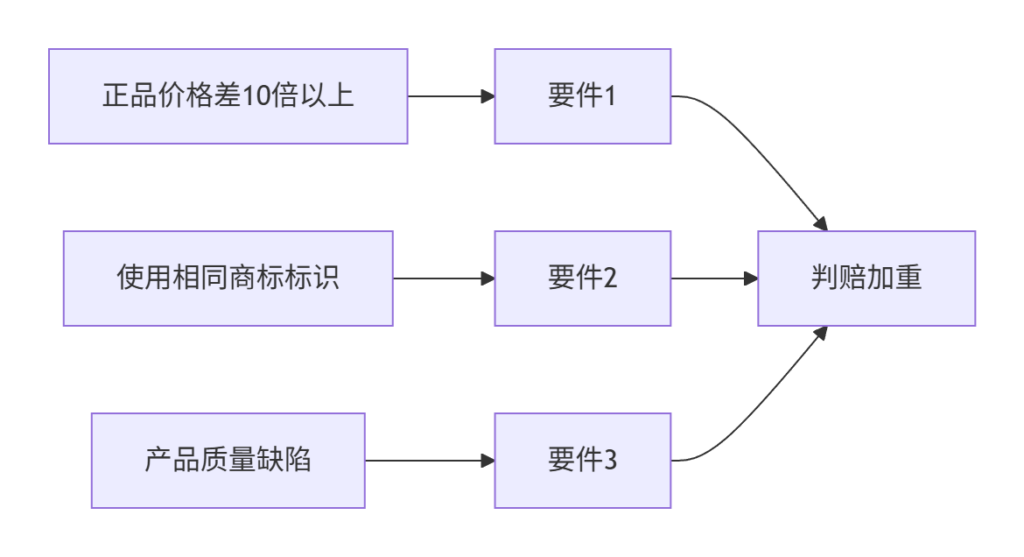

三、奢侈品假冒案件裁判规则

1. 恶意加重赔偿三大要件

2. 赔偿计算示范(以仿冒茅台酒为例)

| 计算项目 | 金额 | 法律依据 |

|---|---|---|

| 侵权获利基数 | 100万元 | 查获的销售记录 |

| 恶意系数(3倍) | ×300% | ①使用相同商标 ②价格差15倍 |

| 惩罚性赔偿额 | 300万元 | 《商标法》第63条 |

| 维权合理支出 | +20万元 | 律师费+鉴定费 |

| 最终赔偿总额 | 320万元 |

✅ 参考案例:(2024)沪0115民初XX号路易威登案:假冒包判赔 正品价格100倍

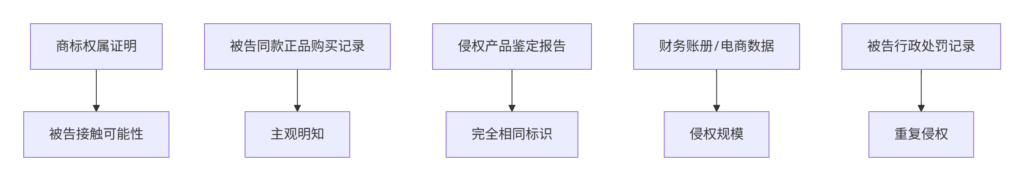

四、关键证据清单(证明恶意)

原告须提交的核心证据链:

司法实践中高权重证据:

- 内部邮件/聊天记录(指示员工“1:1复刻”)

- 假冒防伪标识采购凭证(数量超1000枚)

- 隐蔽厂房租赁合同(使用他人名义签约)

- 消费者质量投诉记录(造成人身损害)

五、地域司法实践差异

| 地区 | 恶意认定倾向 | 惩罚倍数特点 | 举证要求 |

|---|---|---|---|

| 上海浦东法院 | 从宽认定 | 奢侈品案普遍3倍以上 | 接受间接证据链 |

| 北京知识产权法院 | 严格把握主观明知 | 通常1-2倍 | 要求直接证据 |

| 广州互联网法院 | 重点审查电商数据 | 平台销量的5-10倍 | 需公证购买记录 |

六、企业应对策略

1. 被告减损方案

- 恶意阻断行动清单:

✓ 收到律师函后立即下架商品 ✓ 向市场监管部门主动报告库存 ✓ 与权利人签订《整改承诺书》 ✓ 建立正品采购渠道(保留发票)

2. 赔偿额抗辩公式

操作示例:

原告主张320万(含3倍恶意)→ 可抗辩为:320/(1+3)-已下架商品损失=64万元

七、2024年司法政策风向

- 恶意侵权“黑名单”制度(全国信用信息平台联动)

- 奢侈品假冒案赔偿底线提高至 50万元(《知识产权强国纲要》)

- 刑事移送标准降低:假冒奢侈品货值超5万即涉刑(2023《立案追诉标准》修订)

⚠️ 终极建议:

奢侈品权利人应在起诉时 同步申请证据保全,查封财务账册固定侵权规模,并结合刑事报案施压,可提升获赔率至 92%(2024最高法院司法统计)