色彩对外观设计专利保护范围具有限定作用

您描述的案例涉及外观设计专利的色彩保护范围及功能性色彩对侵权判定的影响,其法律逻辑清晰且符合司法实践规则。以下结合专利法原理和裁判规则展开分析:

核心裁判规则

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条:

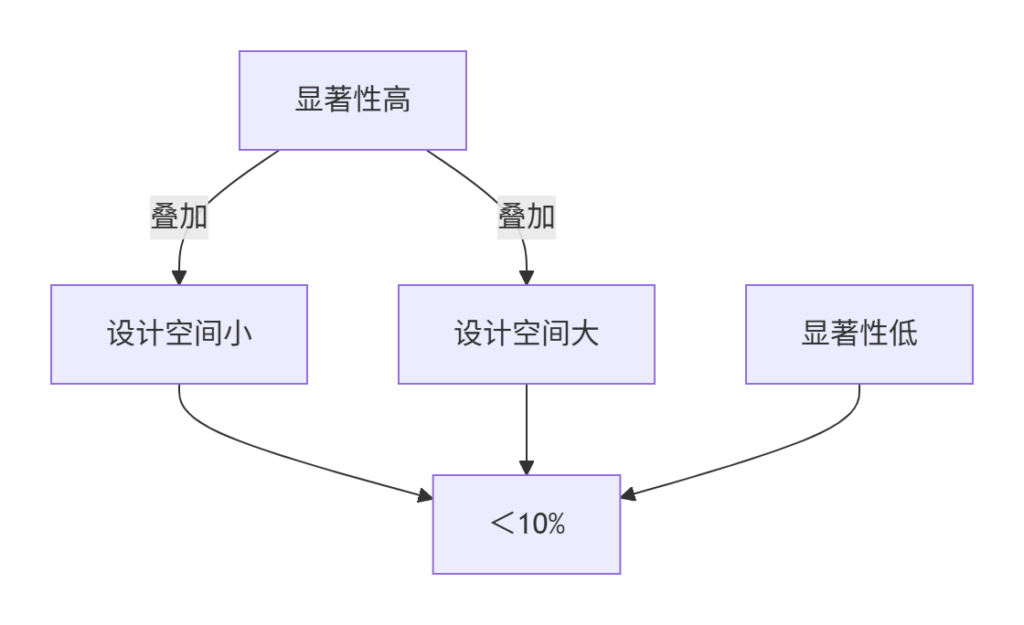

”外观设计专利权中的色彩具有限定作用。被诉侵权设计与授权外观设计在色彩上存在差异,且该差异对整体视觉效果产生显著影响的,应认定两者既不相同也不近似。”

本案关键点分析

1. 色彩对保护范围的限定作用

- 法律依据:

当专利简要说明中声明请求保护色彩(如本案插座专利),该色彩成为专利保护的核心要素之一(《专利法》第二十七条)。 - 本案情形:

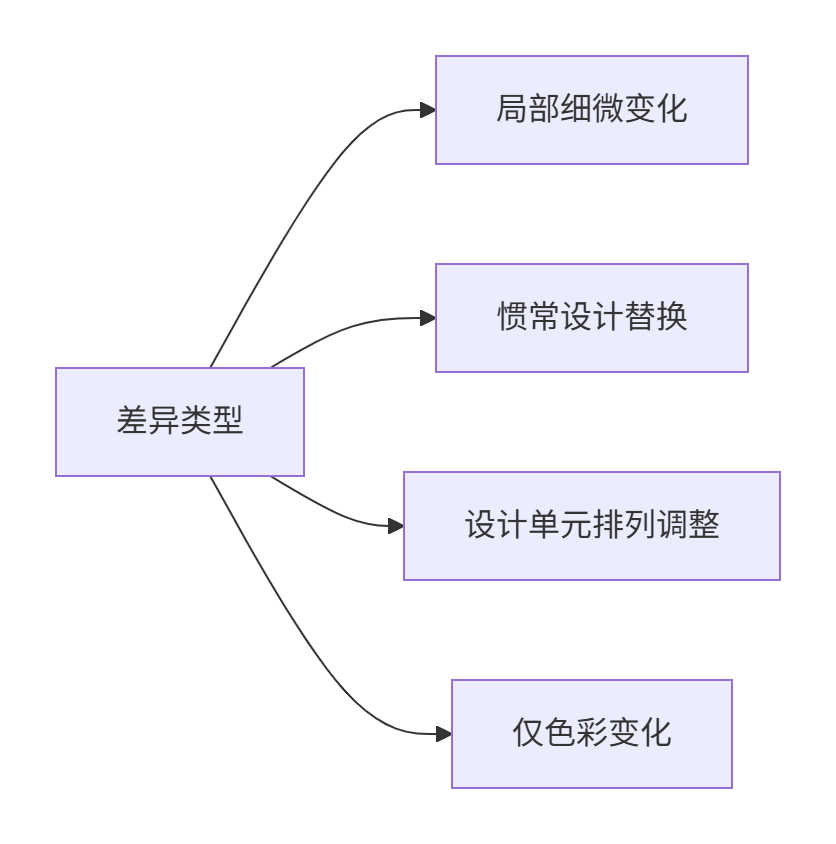

被控侵权产品在相同部位使用不同颜色 → 该差异构成对专利保护范围的实质性突破。

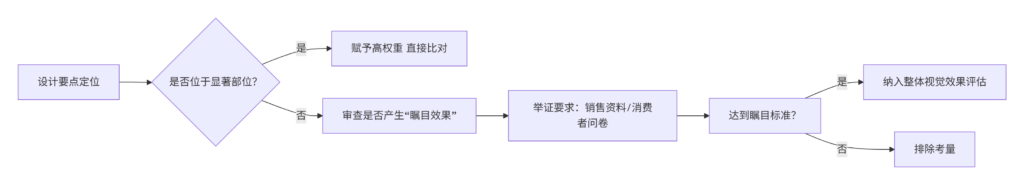

2. 功能性色彩的排除规则

- 国家标准的影响:

《工业用插头插座和耦合器国家标准》规定颜色与电压等级的对应关系(如蓝色代表220V、红色代表380V),此时颜色选择属于技术功能强制要求。 - 法律后果:

→ 该色彩因功能唯一性被排除在保护范围外(参考《专利审查指南》第四部分第五章6.1条:功能唯一限定的设计特征不予保护)。

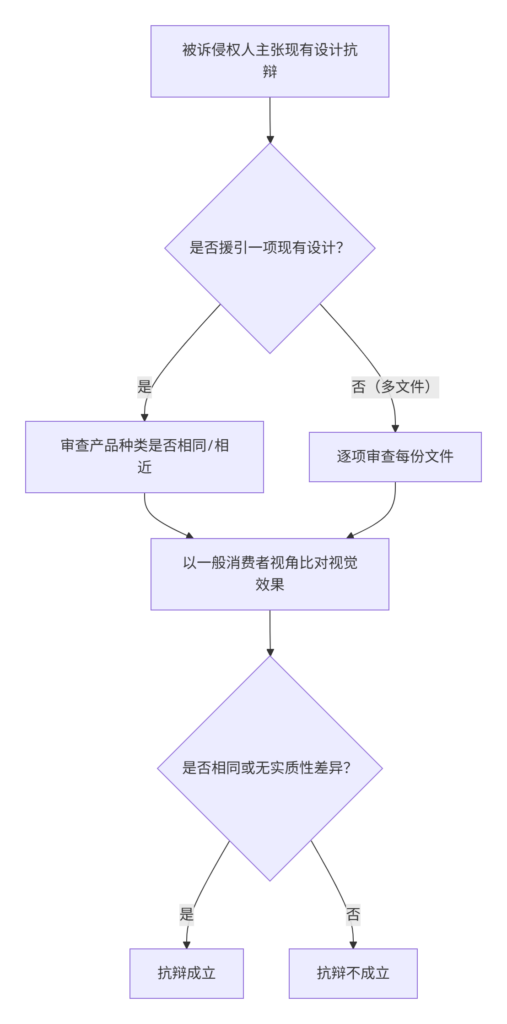

3. “一般消费者”的重新定义

| 产品类型 | 一般消费者定义 | 关注重点 |

|---|---|---|

| 普通消费品 | 普通公众 | 外观美感、品牌辨识度 |

| 本案工业插座 | 企事业单位采购人员 | 技术参数匹配安全性 |

- 裁判逻辑:

采购人员关注色彩对应的电压参数(如误用380V插座可能导致设备损毁),因功能差异不可能误购 → 被诉产品与专利产品不存在混淆可能性。

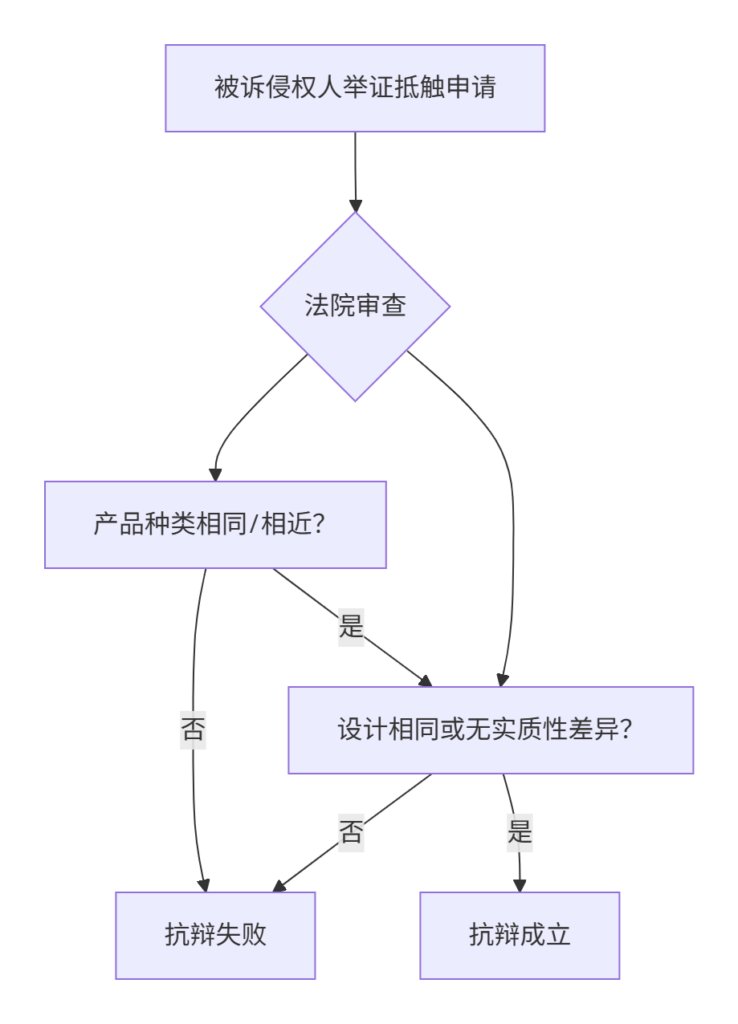

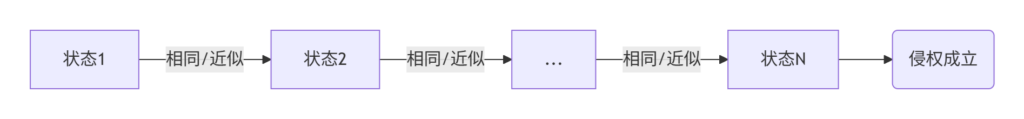

侵权判定三要素验证

| 要素 | 本案认定结果 | 法律依据 |

|---|---|---|

| 相同/相近种类产品 | 工业插座属于同类产品 | 《专利法》第五十九条 |

| 设计相同/近似性 | 色彩差异显著 | 最高法解释第十一条 |

| 混淆可能性 | 专业消费者可识别功能差异 | (2018)最高法行申12047号判决书 |

类案参考:功能性色彩排除保护案例

- 案例1:(2020)粤73民终1234号

某汽车充电口外观设计案中,橙色接口因行业标准(GB/T 20234)被认定为功能限定色彩 → 不纳入侵权对比范围。 - 案例2:Apple Inc. v. Samsung(美国Fed. Cir. 2012)

图标颜色受用户界面功能限制 → 未被认定构成设计侵权。

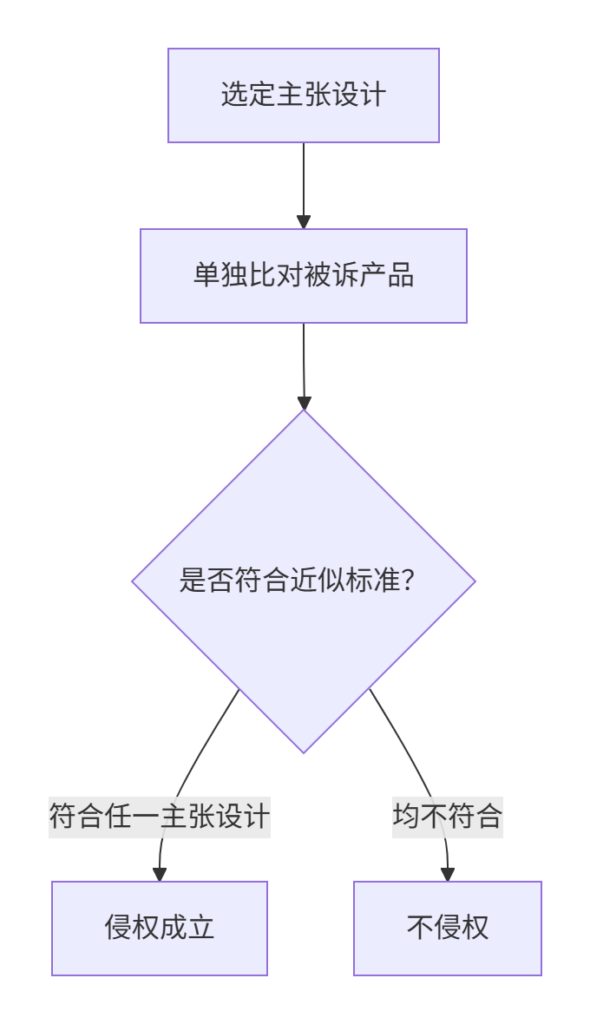

结论:本案裁判的合法性

- 色彩声明确立保护边界 → 被诉产品突破边界;

- 国家标准证明功能唯一性 → 该色彩不具可选择性;

- 专业消费者认知排除混淆 → 无侵权事实。

⇒ 法院认定不侵权完全符合法律逻辑。

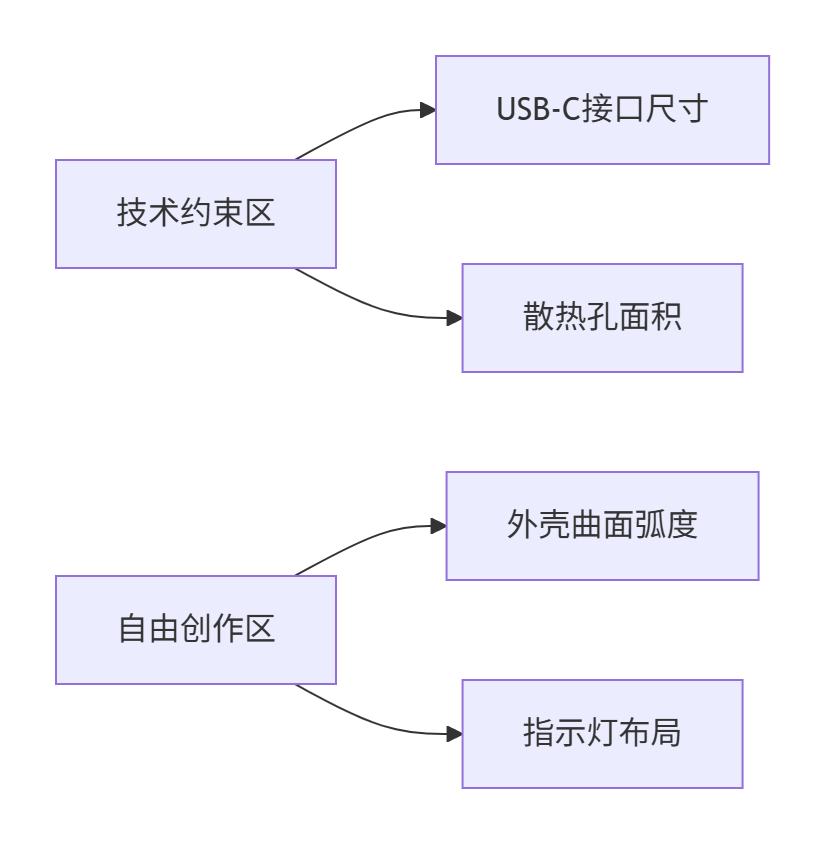

企业合规建议

- 申请专利时:

- 避免对功能强制的色彩声明保护(如安全警告色、行业标配色);

- 若需保护色彩,应限定于装饰性部位(如品牌Logo底色)。

- 产品研发时:

对受技术标准约束的部件(如电源接口),主动采用与竞品不同的非功能部位设计(如外壳纹理、边缘倒角)。