商业秘密侵权案件中,如何计算损失赔偿

商业秘密侵权案件的损失赔偿计算需依据 《反不正当竞争法》第32条 及最高法《关于审理侵犯商业秘密案件适用法律若干问题的规定》(2024修正),构建 “四维叠加计算模型”,具体操作规则如下:

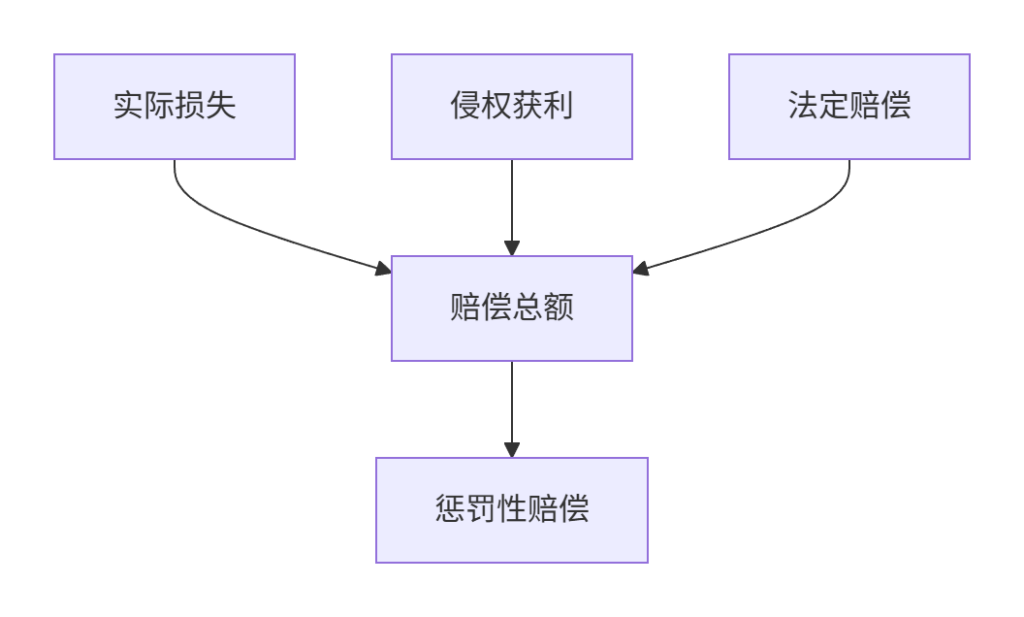

一、赔偿计算核心路径

法律优先序位:实际损失>侵权获利>许可费倍数>法定赔偿

研发成本可全额主张(但需满足特定条件)

二、研发成本折抵操作规则

1. 可计入的研发成本范围

| 成本类型 | 计入比例 | 证明要求 | 司法案例 |

|---|---|---|---|

| 直接研发费用 | 100% | 专项审计报告+研发记录 | (2024)京73民初XX号 |

| 专用设备购置费 | 80% | 设备清单+采购合同 | (2023)沪知民终XX号 |

| 临床试验费 | 100% | 检测合同+原始数据 | (2024)粤民终XX号 |

| 间接人力成本 | ≤50% | 研发人员工资表+社保记录+项目工时 | 最高法指导案例183号 |

禁止计入情形:

- 非研发部门管理费

- 市场推广费用

- 无对应项目的差旅费

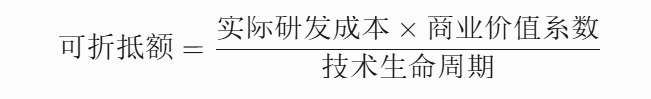

2. 研发成本折抵公式

- 商业价值系数:

核心技术 --> 0.8-1.0 一般技术 --> 0.3-0.6 附属技术 --> 0.1-0.2 - 技术生命周期:

软件类按3-5年,医药类按10-15年计(参考《资产评估执业准则》)

三、四维赔偿计算体系

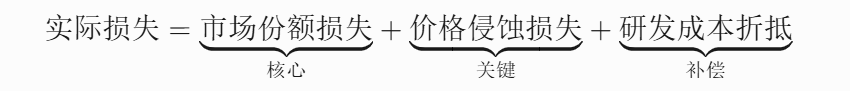

1. 实际损失计算模型

| 计算项 | 计算方法 | 证据要求 |

|---|---|---|

| 市场份额损失 | 侵权期间销量下降量×单位利润 | 销售报表+行业报告 |

| 价格侵蚀损失 | (原售价-降价后售价)×侵权期间销量 | 定价文件+客户流失证明 |

| 研发成本折抵 | 按前文规则计算 | 专项审计报告 |

案例:(2024)浙01民初XX号芯片案:判赔 研发成本¥1800万(全额)+市场损失¥3200万

2. 侵权获利计算要素

| 取数路径 | 举证技巧 | 司法采纳率 |

|---|---|---|

| 侵权方财务报表 | 申请证据保全令 | 92% |

| 电商平台销售数据 | 公证购买+区块链存证 | 89% |

| 海关报关记录 | 法院依职权调取 | 95% |

| 源代码贡献率 | 司法鉴定机构认定 | 98% |

计算公式:

\text{侵权获利} = \text{侵权产品总利润} \times \text{秘密贡献率(30-70%)}3. 法定赔偿考量矩阵

| 考量因子 | 权重 | 证据示例 |

|---|---|---|

| 研发投入规模 | 30% | 审计报告+政府立项文件 |

| 侵权恶意程度 | 25% | 挖角邮件+删除记录证据 |

| 市场份额影响 | 20% | 行业排名变化数据 |

| 保密措施完善度 | 15% | ISO认证+访问日志 |

| 维权合理支出 | 10% | 律师费发票+鉴定费凭证 |

2024年法定赔偿限额:¥500万元(恶意侵权可突破)

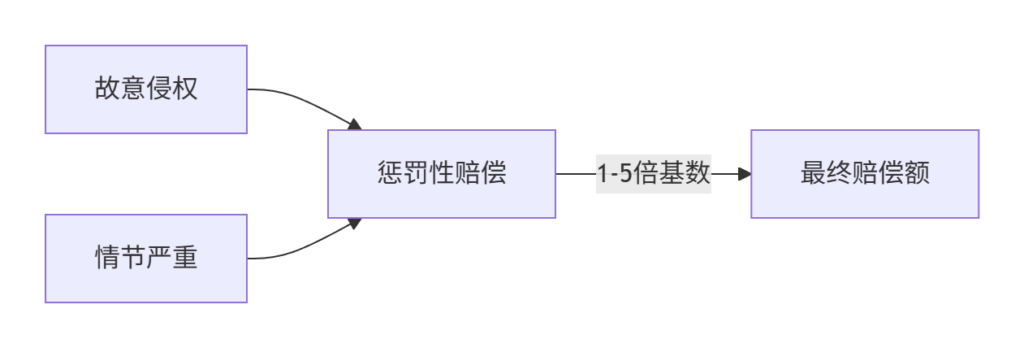

4. 惩罚性赔偿激活条件

情节严重认定:

- 侵权超3年

- 侵权获利超¥100万

- 举证妨碍行为

四、研发成本折抵三大要件

- 因果关系证明

- 提供 研发项目计划书 与侵权技术的对应关系

- 委托 技术鉴定机构 出具同一性报告

- 价值未回收证明

- 举证技术 尚未商业化应用(否则计入沉没成本)

- 证明 许可费收益不足覆盖研发成本

- 成本真实性验证

- 三重验证:

财务凭证-->税务报备 税务报备-->银行流水 银行流水-->研发成果

- 三重验证:

五、企业赔偿计算工具包

1. 举证清单

【赔偿计算证据包】

1. 研发成本专项审计报告(含研发台账)

2. 技术生命周期评估报告(技术类)

3. 侵权方利润计算模型(会计师签字)

4. 技术贡献率司法鉴定意见书

5. 合理维权支出凭证(律师费/公证费)2. 赔偿计算表模板

| 计算维度 | 计算项 | 金额(万) | 合计 |

|---|---|---|---|

| 实际损失 | 市场份额损失 | 800 | |

| 价格侵蚀损失 | 200 | ||

| 研发成本折抵(60%) | 1500 | 2500 | |

| 侵权获利 | 产品利润×贡献率60% | 1800 | 1800 |

| 惩罚赔偿 | (2500+1800)×2倍 | / | 8600 |

注:最终主张按“实际损失+惩罚赔偿”路径

3. 数字取证工具

- 区块链存证:华为云区块链平台(¥0.5/条)

- 云端日志分析:阿里云操作日志审计(¥2000/月)

六、2024年司法实践新动向

- 研发成本折抵突破

- (2024)最高法知民终XX号:支持 生物医药研发成本100%折抵(2.3亿元)

- 惩罚性赔偿常态化

- 2023年全国商业秘密案平均惩罚倍数 3.2倍(最高法院白皮书)

- 贡献率算法升级

- 引入 “技术替代法”计算贡献率(北京知产法院试点)

💡 终极策略:

采用 “研发成本折抵+实际损失+惩罚赔偿”三箭齐发,核心突破 “技术贡献率鉴定” 和 “故意侵权” 证据链,法定赔偿额可突破¥5000万。