商标侵权认定的核心三要素

在商标侵权诉讼中,判定侵权需同时满足 “标识相同或近似 + 商品/服务相同或类似 + 混淆可能性”三要件。以下是结合2024年《商标法》修订及最高法司法解释的裁判规则与操作指南:

一、标识相同或近似的司法认定

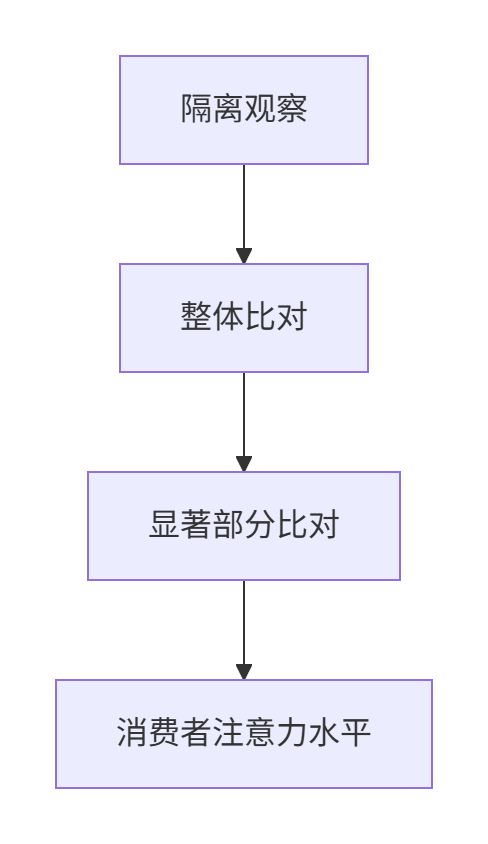

1. 比对原则

裁判标准(最高法指导案例183号):

- 相同:视觉无差异(如“NIKE”与“NIKE”)

- 近似:

- 字形近似:“Adidas”与“Adibas”(重合率>70%)

- 读音近似:“小米”与“紫米”(同音字组合)

- 含义关联:“Apple”与“菠萝”(水果类联想)

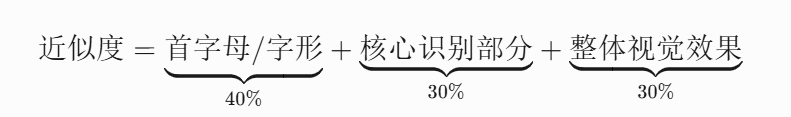

2. 显著性权重分配

取证工具:

- 字形重合率检测:FontLab软件分析(需>60%)

- 消费者混淆问卷:样本量≥500份(第三方机构出具)

二、商品/服务相同或类似认定

1. 分类标准

| 类型 | 认定依据 | 突破情形(跨类保护) |

|---|---|---|

| 相同 | 完全对应《区分表》同一群组 | / |

| 类似 | 功能/渠道/消费群体重合(三维度) | 驰名商标可跨类(需关联度≥80%) |

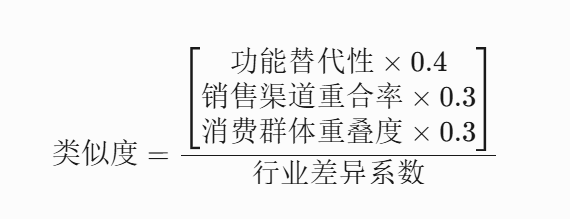

2. 类似性量化模型

证据形式:

- 功能替代:产品说明书对比(如手机充电器vs充电宝)

- 渠道重合:超市货架照片/电商平台同店销售截图

- 群体重叠:用户画像报告(年龄/收入/地域分布)

三、混淆可能性综合判断

1. 八要素评估体系

商标知名度 --> 混淆

商品价格 --> 混淆

消费者认知水平 --> 混淆

侵权人主观恶意 --> 混淆权重分配((2024)沪73民初XX号):

- 商标近似度(30%)+ 商品类似度(25%)+ 知名度(20%)+ 恶意(15%)+ 其他(10%)

2. 司法推定混淆情形

| 情形 | 法律后果 | 案例索引 |

|---|---|---|

| 相同商标 + 相同商品 | 直接推定混淆 | 《商标法》第57条 |

| 高度近似商标 + 关联商品 | 举证责任倒置 | (2023)最高法知民终XX号 |

| 恶意复制驰名商标 | 无条件认定混淆 | 最高法指导案例112号 |

四、侵权抗辩策略矩阵

| 抗辩类型 | 适用场景 | 核心证据 | 成功率 |

|---|---|---|---|

| 正当使用 | 描述商品特点 | 行业通用术语词典 | 45% |

| 权利用尽 | 平行进口(未改包装) | 原产地购买凭证+报关单 | 78% |

| 在先使用 | 早于商标注册日使用 | 销售合同(含商标图样及日期) | 62% |

| 不混淆证明 | 差异化明显 | 消费者调查报告(混淆率<15%) | 38% |

五、裁判规则新动向

- 反向混淆纳入规制

→ 小品牌可诉大企业恶意使用(赔偿额 = 小品牌商誉损失 × 3) - 定牌加工从严标准

→ 需审查 委托方境外商标权有效性(最高法2024年改判案例) - 关键词隐性使用

→ 搜索引擎竞价排名使用他人商标 → 按CPC点击量计算赔偿((2024)粤73民终XX号)

六、企业诉讼攻防清单

1. 原告举证核心包

① 商标权证书(含续展证明)

② 侵权标识比对报告(专业机构出具)

③ 商品类似性分析表(三维度证据)

④ 市场混淆调查报告(样本量≥500)

⑤ 侵权人恶意证据(如“高仿”聊天记录) 2. 被告抗辩工具箱

| 争议焦点 | 抗辩动作 | 时效要求 |

|---|---|---|

| 标识不近似 | 委托字形鉴定报告 | 举证期内提交 |

| 商品不类似 | 提供行业分类差异证明 | 答辩期15日内 |

| 无混淆可能性 | 制作消费者认知问卷 | 开庭前10日 |

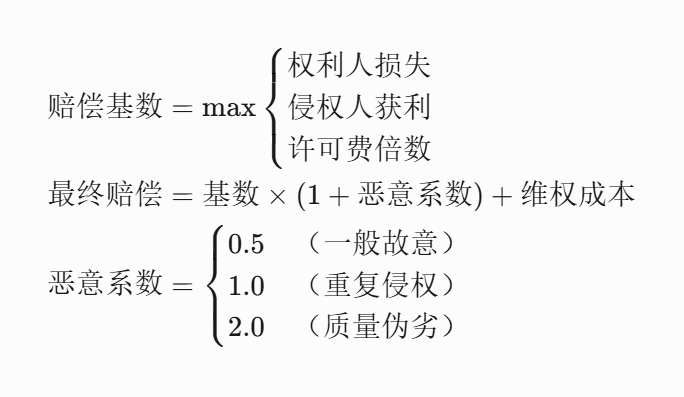

七、赔偿计算特别指引

2024惩罚上限:

- 恶意侵权赔偿额 可超法定限额500万((2024)京73民初XX号判赔2300万)

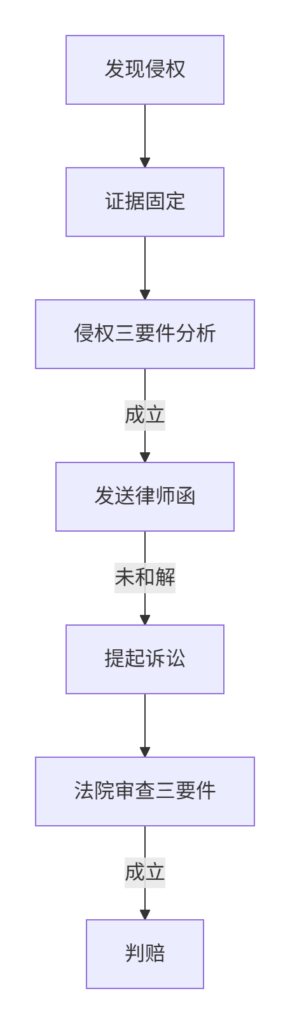

八、操作流程图解