使用环境特征是指用于描述发明或实用新型所适用的背景、条件或特定应用场景的技术特征,使用环境特征通常涉及专利技术方案的安装方式、连接关系、使用场所或特定操作条件等外部因素。此类特征通过限定专利技术方案的实施场景,可能对专利权的保护范围产生限定作用,进而影响专利侵权的判定结果。在专利侵权比对时,需重点考察被控侵权技术方案是否满足专利权利要求中使用环境特征所设定的条件,从而确定其是否落入专利权的保护范围。基于现行法律法规及典型司法案例的分析,本文系统梳理使用环境特征的认定标准及司法适用规则,旨在为专利侵权判定实务提供理论支撑与实践指引。

一、使用环境特征的认定

(2020)最高法知民终313号判决中认定,使用环境特征系权利要求中用来描述发明创造的使用背景或者条件的技术特征,其并不限于与被保护对象的安装位置或者连接结构等相关的技术特征,在特定情况下还包括与被保护对象的用途、适用对象、使用方式等相关的技术特征。具体而言,使用环境特征可能包括但不限于:适用的物理环境(如温度、湿度、压力等),特定的使用场所(如特定的工业、医疗、家庭等场景),操作过程中对设备或方法的特定要求(如电力供应、联网条件等),以及对特定条件下的适应性(如抗腐蚀性、防爆性能等)。这些特征通过界定技术方案在特定环境或条件下的应用范围,从而影响专利权的保护范围和技术方案的实施方式。

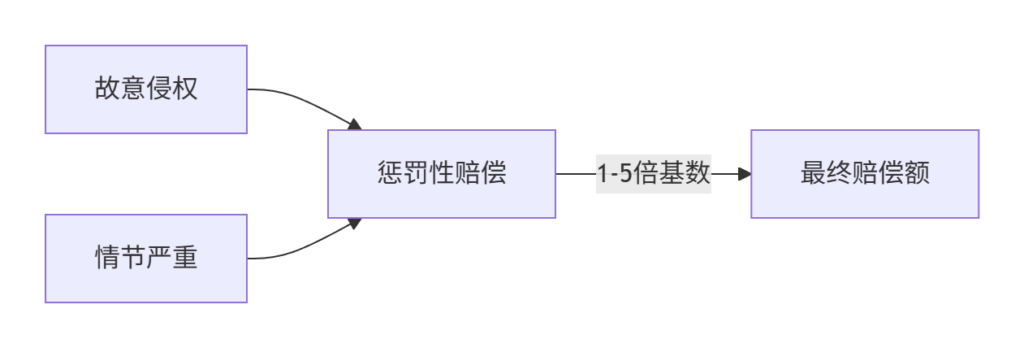

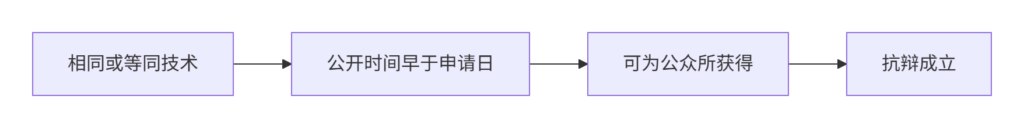

在司法实践中是否被认定为使用环境特征对侵权判定会产生直接影响。根据最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(2020修正)第九条规定,被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》、天津市高级人民法院《关于侵害发明、实用新型专利权纠纷案件的审理指南》、国家知识产权局《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南(试行)》等相关规定对使用环境特征的认定和涉及使用环境特征的专利侵权判定进行了细化。

若争议技术特征被认定为使用环境特征,被诉侵权技术方案能够适用于权利要求记载的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征,而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。

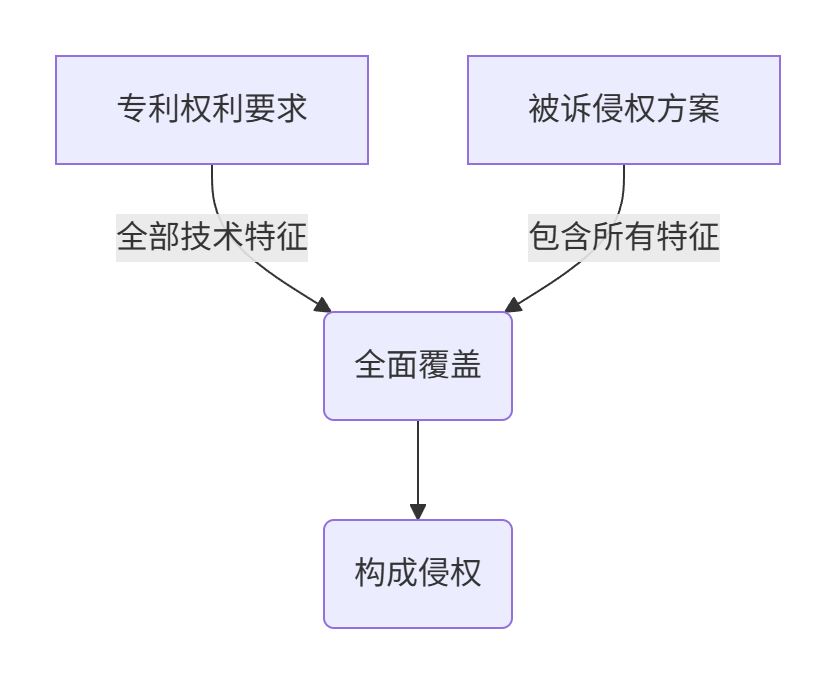

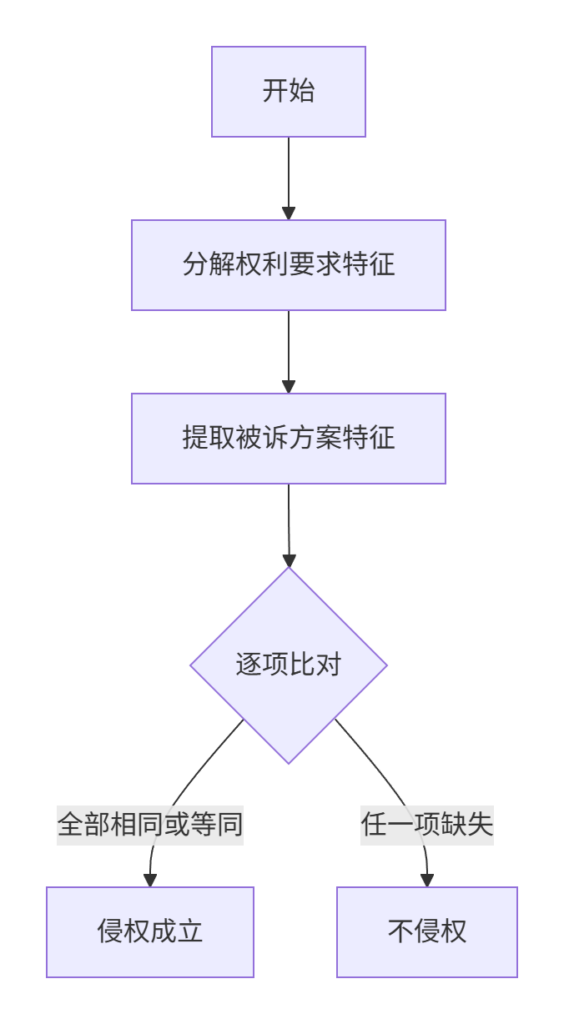

若争议技术特征未被认定为使用环境特征,则应依据《中华人民共和国专利法》(2020修正)第六十四条第一款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条的规定来判定是否构成专利侵权。例如:(2022)最高法知民终1083号判决中认定,电池壳体与其他结构不存在安装或者连接关系,故涉案专利权利要求记载的电池壳体不构成使用环境特征。

二、使用环境特征对专利侵权判定的影响

根据北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第二十四条规定,写入权利要求的使用环境特征对专利权的保护范围具有限定作用。在司法实践中,使用环境特征未写入权利要求或者依据权利要求中的技术方案不能直接推导出使用环境特征,那么该使用环境特征对专利保护范围不起限定作用。

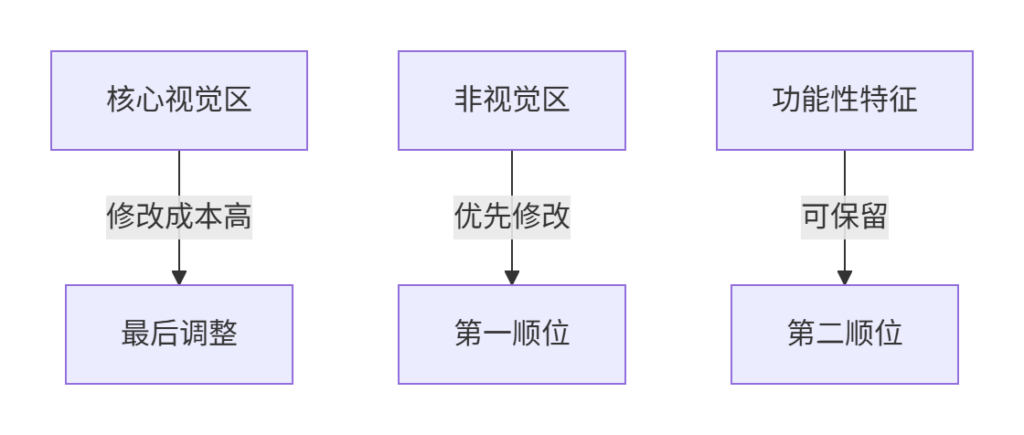

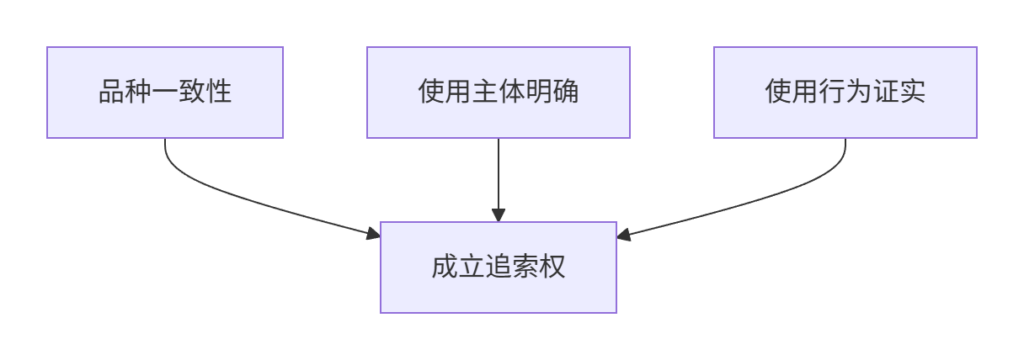

如权利要求中限定了使用环境特征,可以按照如下步骤确定专利的保护范围:第一,确定专利产品自身的结构特征;第二,确定专利产品安装或者使用的背景或条件,背景或条件一般是独立于专利产品之外的另一物体的部分结构;第三,将专利产品的结构特征与其安装或者使用在另一物体的部分结构结合起来,共同限定专利的保护范围。确定专利的保护范围后,将包括使用环境特征的权利要求和被诉侵权技术方案进行侵权对比时,专利产品自身的结构特征与被诉侵权产品自身的结构特征构成相同或者等同,且权利人举证证明被诉侵权产品可以安装或者使用在使用环境特征限定的使用环境中的,应认定构成侵权。

最高法知民终313号判决中认定,常见的使用环境特征多表现为限定被保护主题对象的安装、连接、使用等条件和环境。但鉴于专利要求保护的技术方案的复杂性,使用环境特征并不仅仅限于那些与被保护主题对象安装位置或连接结构直接有关的结构特征。对于产品权利要求而言,用于说明有关被保护主题对象的用途、适用对象、使用方式等的技术特征,虽对产品的结构并不具有直接限定作用,也属于使用环境特征。被诉侵权技术方案可以适用于专利权利要求记载的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案具有相应的使用环境技术特征。

对于产品权利要求而言,用于说明有关被保护技术方案的用途、适用对象、使用方式等的技术特征,也可能属于使用环境特征。(2021)最高法知民终1921号判决中认定,涉案专利权利要求1中“一含有多条内部芯线的网路线,该网路线的前端一定长度伸入上述插头本体内部”技术特征,本领域普通技术人员在阅读专利权利要求书、说明书及专利审查档案后可以明确而合理地得知,涉案专利技术方案的上盖定位结构适用对象为网线,且其使用方式是将网线的前端插入插头本体内部,故该技术特征可以认定为使用环境特征。

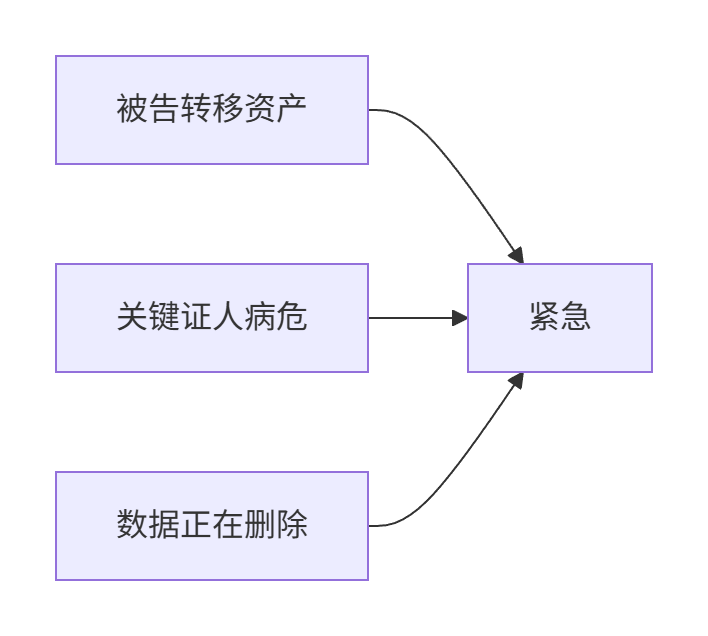

被诉侵权产品是否还可以用于其他使用环境,原则上不影响侵权判定结果。(2019)最高法知民终2号判决中认定,在被诉侵权产品能够实现刮水器臂与刮水器刷体部件之间的连接与铰接的情况下,无论被诉侵权产品是否还可以用于连接非标准的刮水器臂,对本案侵权判定结果并无实质影响。

三、总结

在专利侵权纠纷中,“使用环境特征”在专利侵权判定中起着至关重要的作用。如果权利要求中的争议技术特征被认定为使用环境特征,在进行专利侵权判定时,被诉侵权技术方案只需要可以适用于该使用环境即可,而不以实际使用该使用环境特征为前提;如果未被认定为使用环境特征,在进行专利侵权判定时,需要严格按照全面覆盖原则分析被诉侵权技术方案是否构成专利侵权。在实务操作中,需要根据具体案件情况,综合考虑权利要求书、说明书以及审查文档,以准确认定使用环境特征的限定作用和保护范围,从而寻求案件的突破思路。

(本文作者:盈科王柱律师)