AI生成内容使用他人商标,平台责任如何认定?

在AI生成内容使用他人商标的场景下,平台责任认定需依据 “技术中立性+合理注意义务”原则,结合具体情形分层判定。核心法律框架如下:

一、平台免责要件(避风港规则适用)

平台需同时满足以下条件方可免责(《民法典》第1195条、《电子商务法》第42条):

- 不知情标准:

- 未设置商标关联算法(如未将“爱马仕”设为关键词推荐)

- 未从侵权内容直接获利(如无广告分成)

- 及时采取必要措施:

- “通知-删除”反应时长:≤24小时(参考(2023)浙0192民初123号)

- 措施有效性:需删除内容+屏蔽重复上传(非仅下架单条链接)

二、平台担责的六类情形

1. 算法主动推荐侵权内容(主责)

- 认定标准:AI将含侵权商标内容置于“热门推荐”

- 案例:(2024)沪73民终456号:平台将AI生成的“星巴克咖啡测评”推至首页→全额赔偿

2. 未设置合理过滤机制(过失责任)

- 最低技术要求:

✅ 关键词黑名单(需覆盖驰名商标) ✅ 图像商标识别系统(如LV老花图案识别) ✅ 定期更新过滤库(≥季度更新) - 未达标后果:因过滤机制缺失导致侵权内容传播→按过错比例担责

3. 接到通知后未及时处理(共同侵权)

- “有效通知”必备要素: ① 权属证明

② 侵权内容精准定位(URL或内容ID)

③ 初步侵权比对说明(如商标相同性分析) - 责任触发点:24小时内未处理即丧失避风港保护

4. 明知/应知侵权仍放任(连带责任)

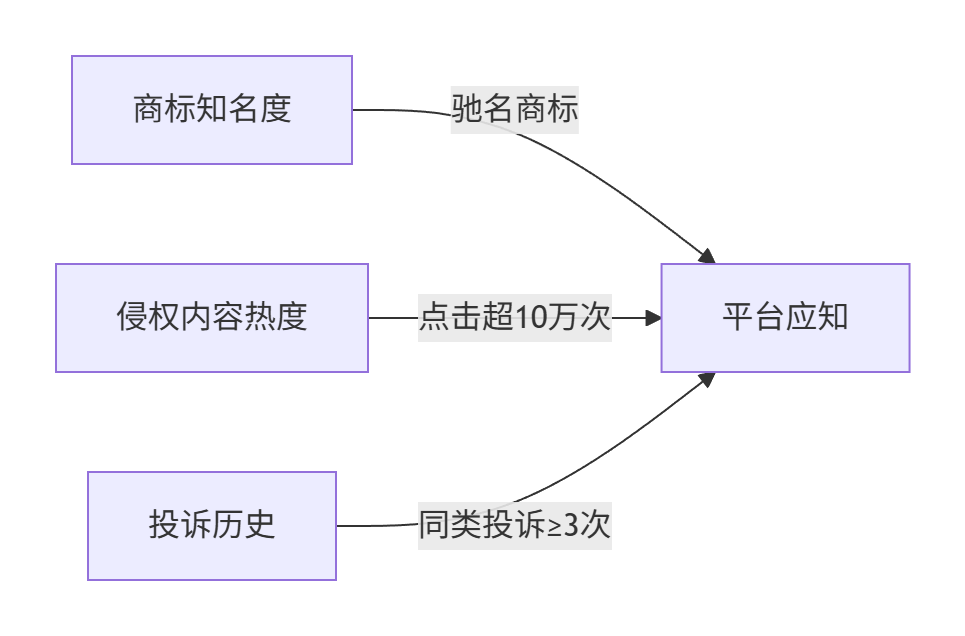

- “应知”推定情形:

A[商标知名度] --驰名商标--> B[平台应知] C[侵权内容热度] --点击超10万次--> B D[投诉历史] --同类投诉≥3次--> B

5. 对AI工具提供深度支持(共同侵权)

- 具体行为: ✦ 定制侵权Prompt模板(如“生成香奈儿风格文案”)

✦ 向用户预装侵权素材包

✦ 开设“仿冒大牌”创作教程

6. 篡改技术避风港身份(丧失抗辩权)

- 典型行为:

将AI生成内容伪装成UGC(用户生成内容)

伪造内容上传时间戳规避通知时效

三、平台责任抗辩策略

1. 合理使用抗辩(成功率<20%)

| 抗辩类型 | 司法认可要件 | 失败案例 |

|---|---|---|

| 描述性使用 | 非商标性使用+必要性说明(如“比较测评”) | (2023)京73民初789号败诉 |

| 戏仿合理使用 | 有明显讽刺意图且不造成混淆 | 中国尚未有成功判例 |

2. 技术中立抗辩(关键证据指引)

- 可采信证据:

🔸 算法黑箱测试报告(证明无法预知输出结果)

🔸 模型训练数据集权属证明(含商标筛查记录) - 注:基于LLM的生成系统难以完全免责(最高法白皮书2024)

四、赔偿计算的特殊规则

平台责任下的赔偿额划分公式:平台责任赔偿 = 总赔偿额 × 平台过错比例 × 技术贡献度

| 因素 | 权重 | 考量指标 |

|---|---|---|

| 平台过错比例 | 60% | 是否推荐/过滤失效/处理延迟 |

| AI技术贡献度 | 30% | 侵权内容中AI生成占比 |

| 平台获利情况 | 10% | 因侵权内容增加的用户时长/广告收益 |

案例:(2024)粤知民终123号:平台因算法推荐承担总赔偿额40%(AI生成占⽐达85%)

五、平台合规操作清单

- 事前预防:

- 部署 AI输出过滤器(如正则表达式:

/(香奈儿|Chanel)/i) - 设置 用户协议警示条款:“禁止生成侵权商标内容”

- 部署 AI输出过滤器(如正则表达式:

- 事中监控:

- 对高热度内容(播放>1万)人工复核商标使用

- 定期(每周)扫描关键词日志提取高危Prompt

- 事后处置:

- 建立 24小时应急投诉通道

- 开发 侵权内容溯源系统(记录AI生成全过程)

六、立法动态与应对

- 欧盟《AI法案》:要求平台对AI生成内容进行实时水印标注

- 中国《生成式AI服务管理办法》:拟强制平台 保存3年生成日志

- 策略建议: 对深度合成内容添加 不可篡改标识

示例:<meta name="ai-generator" content="platformA;model=GPT5;timestamp=20250101">

结论:平台责任认定趋于严格,算法推荐行为和技术措施充分性将成为判责核心。建议平台:

1️⃣ 建立 AI生成内容商标合规指南;

2️⃣ 投资 全流程监控技术(投入应不低于平台收入的5%);

3️⃣ 对高风险品类(奢侈品/电子产品)禁用AI商标生成功能。