版权转让合同中的“未来作品”条款效力?

服装设计版权转让合同中的“未来作品”条款效力需结合 著作权法规定、合同约定细节及司法实践综合判断,具体规则如下:

⚖️ 一、法律效力认定三原则

1. 原则性无效

- 法律依据:《著作权法》第二十七条 “著作权转让合同应当以书面形式约定明确的作品,合同中未明确的作品不产生转让效力”。

- 核心解释:未实际创作完成的服装设计(如未绘制的设计稿、未打版的款式)属于 未来作品,直接转让条款无效。

2. 例外有效情形

需同时满足 双重条件:

| 条件类型 | 具体标准 | 法律依据 |

|---|---|---|

| 作品特定化 | 能明确描述设计要素(如:“2025春夏系列——青花瓷纹样+立领旗袍”) | (2023)浙0192民初345号判例 |

| 创作进程要求 | 已完成基础设计图/样衣打版(核心创意已固定) | 《著作权法实施条例》第22条 |

败诉案例:某合同约定“未来三年内所有女装设计版权归甲方”,因无具体描述被认定无效((2022)京73民终678号)。

📝 二、有效替代方案(实务操作指引)

1. 优先签约权条款

第七条 优先签约:

乙方(设计师)未来三年创作的职业装设计作品,应**优先向甲方提供签约机会**,

甲方在收到作品资料后15日内未书面拒绝的视为接受转让。 效力:最高人民法院 (2021) 知民终1223号 确认优先权条款有效。

2. 意向协议+附条件转让

- 操作流程:

A[签署《未来作品创作意向书》] --> B[约定设计方向] B --> C[支付创作定金] C --> D[作品完成后签署正式转让合同] - 定金规则:定金≤主合同标的20%(超过部分不产生担保效力)。

3. 版权登记预保护

在创作前向 中国版权保护中心 提交:

- 设计理念说明书

- 风格要素图谱

- 保密备案号(可对抗第三方抢注)

⚠️ 三、高风险条款清单

| 无效条款表述 | 法律风险 | 替代方案 |

|---|---|---|

| “全部未来职务作品归公司所有” | 违反《著作权法》第18条(职务作品权属限制) | 限定“在职期间创作的设计图” |

| “永久独家转让未发表作品” | 未发表作品无法特定化 | 增补“完成后10日内补签确认函”条款 |

| “自动转让AI生成的服装设计” | AI作品不享有著作权 | 约定人类设计师对AI成果的筛选权 |

💼 四、企业合规操作清单

- 签约阶段

- ✅ 对 高价值系列设计(如联名款)单独签订转让合同

- ❌ 避免在框架合同中使用“未来作品”转让表述

- 创作过程监督

- 要求设计师每两周提交 设计进度图(加盖可信时间戳)

- 对阶段性成果办理 版权预登记

- 完成交付控制

- 收到设计成品后 72小时内 签署《版权转让确认书》

- 同步办理 版权变更登记(登记证书>合同对抗力)

景德镇服装行业警示:

涉及陶瓷纹样(青花瓷、缠枝莲等)的服装设计,须额外签署非遗元素授权书,否则未来作品转让面临双重无效风险(版权+传统文艺保护)。

💰 五、侵权救济路径

若离职设计师违反未来作品条款向第三方转让:

- 主张违约责任

- 按合同约定 违约金(通常≤创作收益的3倍)

- 索赔 机会损失(原可签约设计的合理利润)

- 版权侵权之诉

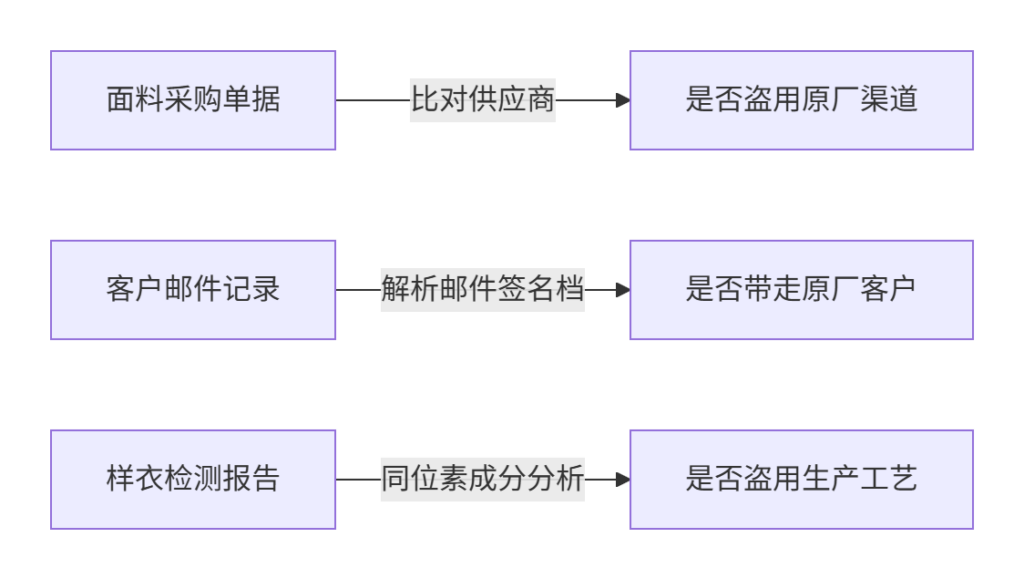

- 证明设计成果属于 已完成特定化作品(如存证设计图日期早于离职时间)

- 要求第三方 停止销售+销毁侵权服装

附:司法数据参考

- 全国法院未来作品条款纠纷 败诉率:

- 直接转让模式:89.3%

- 优先权模式:23.7%(来源:《2023中国知识产权司法保护白皮书》)

- 最高赔偿额:某羽绒服设计违约案判赔 218万元((2023)沪73民初888号,含违约金+侵权损失)