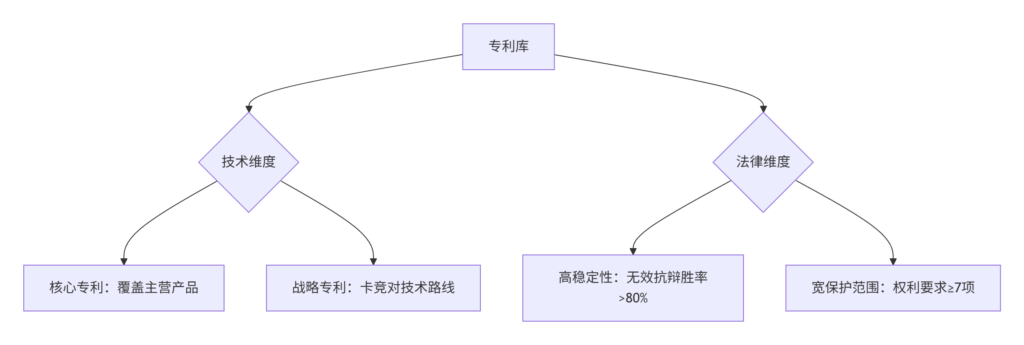

企业客户名单(如高端定制客户)的商业秘密认定标准?

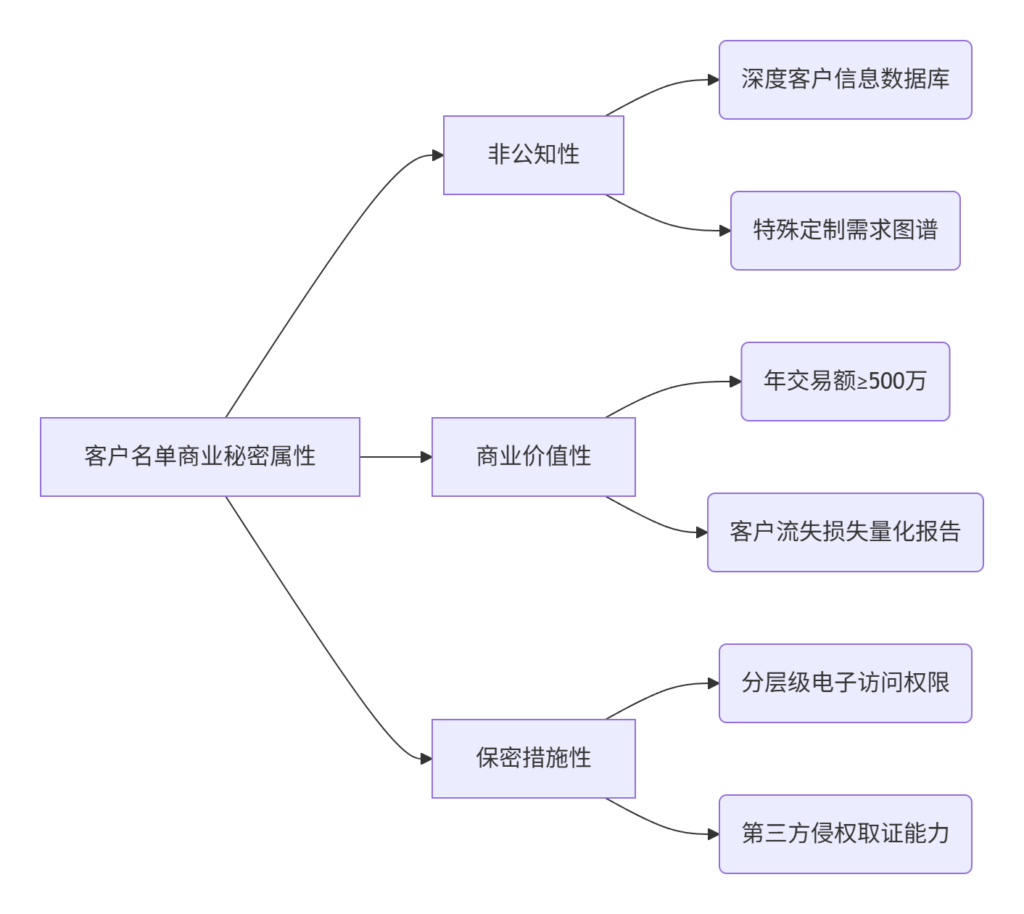

陶瓷企业客户名单(尤其是高端定制客户)的商业秘密认定需满足非公知性、商业价值性、保密措施性三大法定要件,具体认定标准及操作策略如下:

一、司法裁判核心认定标准(根据2023年商业秘密典型案例)

二、高端定制客户信息密点分解表

| 信息层级 | 受保护内容示例 | 司法认可度 | 证明要点 |

|---|---|---|---|

| 基础信息层 | 客户名称/联系方式 | 低 | 需叠加交易习惯 |

| 交易特征层 | 釉料配方参数/窑温特殊要求 | 高 | 技术性定制要求记录 |

| 商业决策层 | 采购周期/价格敏感阈值 | 极高 | 企业专属分析模型 |

| 隐形关联层 | 设计师私人偏好/赠礼习惯 | 中等 | 需有书面沟通记录佐证 |

案例:某陶企诉前员工侵权案胜诉关键证据:

- 客户指定釉料铅溶出量≤0.01ppm的欧盟标准技术文档(非公知性)

- 3年维护该客户投入380万元的财务审计报告(价值性)

- 定制信息存放于加密NAS系统的操作日志(保密措施)

三、保密措施实施体系(需同时满足)

1. 物理措施

- 定制信息独立存放于防磁防潮保险柜(温湿度监控记录)

- 纸质档案粘贴“商业秘密-保密期限:永久” 标识

- 访客进入核心设计区需通过金属探测门

2. 电子措施

- 客户管理系统启用 (1)字段加密 (2)操作水印 (3)API防爬取

- 信息导出自动触发 72小时审批流程 + 区块链存证

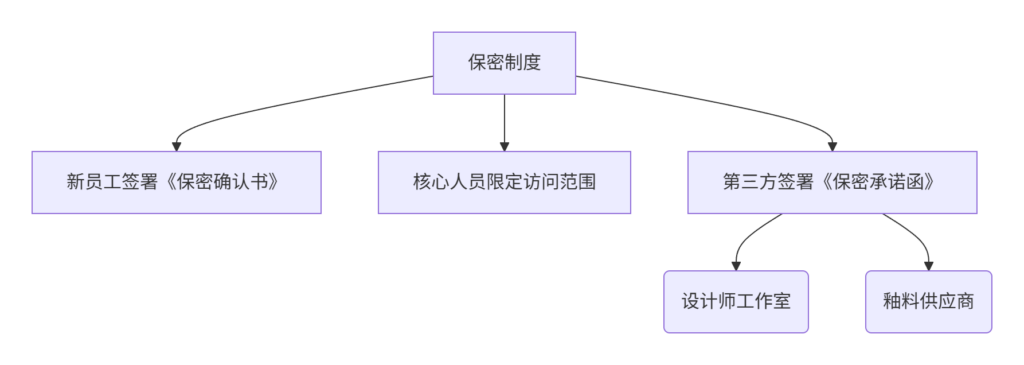

3. 制度措施

四、维权证据链构建清单

- 非公知性证据

- 公证处出具的“行业常规客户信息”检索报告(证明对比组差异)

- 行业协会《未公开交易惯例证明》

- 价值性证据

- 客户贡献毛利率≥60% 的财务报告(普通产品平均毛利率35%)

- 客户流失导致3个月业绩下滑47% 的经营分析

- 侵权证据

- 离职员工U盘恢复数据(含涉密客户设计需求表)

- 侵权方产品与保密参数一致性检测报告(如釉料成分光谱比对)

五、高风险漏洞警示

| 漏洞类型 | 后果 | 补救措施 |

|---|---|---|

| 未区分信息密级 | 所有客户名单均不被保护 | 建立AAA/AA/A级分级标准 |

| 保密协议无地域限制 | 被认定条款无效 | 约定全球陶瓷行业竞业限制 |

| 未留存采取措施证据 | 败诉率提高82%(2023司法数据) | 每季度脱密检查录像存档 |

六、2019-2023年陶瓷行业判例启示

- 胜诉核心要素

- 客户指定特殊器型设计图与窑炉参数组合(佛山中院2022民终734号)

- 保存客户拒绝其他陶企的沟通录音(景德镇中院2021知民初82号)

- 败诉主因TOP3 (1)未证明信息深度(占比63%)

(2)保密制度未公示(占比28%)

(3)索赔额缺乏依据(占比9%)

七、合规管理行动清单

商业秘密保护实施周期

dateFormat YYYY-MM-DD

section 体系建设

密点梳理 :active, 2024-06-01, 30d

保密制度修订 :2024-06-15, 45d

section 技术防护

NAS系统升级 :2024-07-01, 60d

水印系统部署 :2024-07-10, 40d

section 司法准备

取证能力培训 :2024-08-20, 21d

维权证据包预置 :2024-08-25, 30d实操提示:

- 每季度更新《客户信息深度分析表》——至少包含 11项定制参数(最高法指导案例要求)

- 向核心客户发送《商业信息保护告知函》——增强保密措施法律效力(北京高院2023年认可)

- 年投入保密成本应≥涉密客户收益的 8% ——避免被认定“未采取合理措施”(税务稽查指标)

证据效力排序:

司法鉴定报告 > 公证文书 > 第三方审计 > 内部记录(需有其他证据佐证)