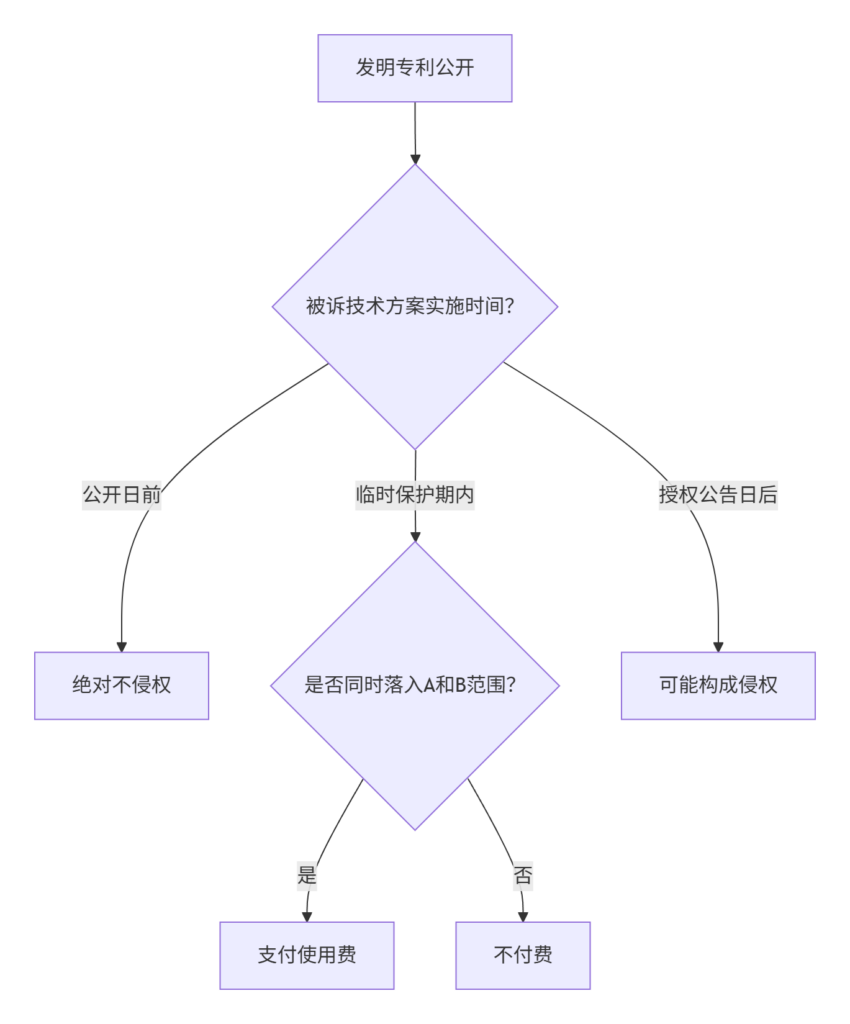

方法专利延及产品的法律规则

以下关于“方法专利延及产品”保护制度的法律规则及实务要点的分析,结合中国专利法、司法解释及典型案例,系统梳理其保护范围、侵权认定标准及操作指引:

一、方法延及产品制度的法律框架

- 制度起源与目的

- 引入时间:1992年《专利法》修订时增设,旨在解决方法专利维权中的举证难题(如生产流程隐蔽)及跨国侵权规避问题(境外用专利方法生产后进口)。

- 国际接轨:与TRIPS协议第28条、欧洲专利公约等国际规则一致,要求成员国对方法专利提供产品延伸保护。

- 保护范围的双重性

- 方法本身:禁止未经许可使用专利方法。

- 延伸产品:禁止使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法直接获得的产品。

二、“直接获得的产品”的界定标准

(一)原始产品:延伸保护的边界

- 定义:原材料经专利方法全部步骤处理后,在结构或物化性能上发生实质性变化的初始产物。

- 核心特征:

- 必须是专利方法最后一步直接产出的形态(如“氨氯地平拆分案”中的中间体盐);

- 排除后续加工:如化学反应的中间体属原始产品,但由其制成的药品则否。

(二)后续产品:有限保护情形

| 行为类型 | 是否侵权 | 法律依据 | 示例 |

|---|---|---|---|

| 加工原始产品得后续产品 | 是 | 视为“使用”原始产品(《司法解释一》第13条) | 用侵权中间体合成原料药 |

| 对后续产品再加工 | 否 | 脱离延伸保护链(《司法解释二》第20条) | 原料药制成药片 |

例证:在张喜田诉欧意药业案中,专利方法产出“氨氯地平酒石酸盐”(原始产品),被告将其制成“马来酸左旋氨氯地平片”(后续产品再加工),最高法院认定不侵权。

三、侵权行为的认定规则

(一)直接侵权类型

- 使用专利方法:再现权利要求全部步骤(如特定化学合成工艺)。

- 利用延伸产品:

- 使用/销售/进口原始产品:如销售未经授权的专利方法产出物;

- 使用原始产品制造后续产品:如将侵权中间体加工为成品销售。

(二)非侵权例外

- 实质性变化抗辩:若后续产品经加工导致物化性质根本改变(如结构重组、新成分生成),则脱离保护范围。

- 纯功能零部件:外观设计专利产品作为内部零件且无视觉效果时,不视为侵权。

四、举证责任分配规则

| 产品类型 | 权利人举证要求 | 被诉方抗辩义务 | 法律依据 |

|---|---|---|---|

| 新产品 | 证明产品“新”(申请日前未公开) | 倒置举证:证明方法不同于专利 | 《专利法》第61条 |

| 非新产品 | 证明:①产品相同;②专利方法可能性大;③已尽合理努力 | 提供自有方法证据 | 《证据规定》第3条 |

典型案例:

- 碳化硅管案:权利人未能证明产品“新”(致密度等指标与现有技术无差异),法院拒绝适用举证倒置。

- 华美龙案:权利人证明侵权可能性大且尽调查努力后,法院要求被诉方自证方法合法性。

五、方法专利类型的限制

- 仅制造方法可延及产品

- 制造方法:产出具物理形态的产品(如化合物合成、机械加工)。

- 非制造方法:

- 作业方法(如检测、运输):不产生新产品,保护限于方法本身(例外:若成为产品必备标准,可能间接保护,如“肝素钠检测案”);

- 使用方法(如已知物质新用途):保护限于特定用途,不延及产品。

- 撰写策略影响保护

- 权利要求的方法特征(如“回火控制步骤”)将限制保护范围,要求侵权判定时验证全部步骤。

六、实务操作建议

- 专利申请阶段

- 布局多主题权利要求:同时申请方法专利和产品专利,覆盖原始产品及终端产品(如张喜田案中若申请药品化合物专利可避免败诉)。

- 明确方法类型:区分制造方法与非制造方法,避免将作业步骤写入产品权利要求。

- 侵权维权策略

- 新产品举证:提供第三方检索报告,证明申请日前无同类产品公开;

- 非新产品策略:收集间接证据链(如设备采购记录、原料成分分析)证明侵权可能性。

- 被诉抗辩路径

- 切割保护链条:证明被诉产品属“后续产品再加工”(如终端药片经多道工序制成);

- 自有方法证明:提交生产记录、工艺备案等证据(如欧意药业提交药监局备案工艺自证清白)。

总结:制度局限与应对

中国采用狭义解释(仅保护原始产品),与欧美“本性损害检验法”(保护未改变本质的后续产品)相比更严格。企业需通过专利组合布局和精细化侵权证据管理弥补制度局限,同时在诉讼中精准运用“原始产品-后续产品”二分法厘清责任边界。